«Одного хочу — не дожить до следующей войны»

Письма Виктора Астафьева о самопожирании России, врагах отечества и отвращении к войне.

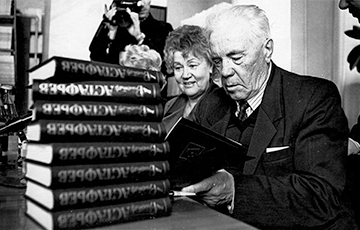

Десять лет назад вышел в свет том писем Виктора Астафьева «Нет мне ответа… Эпистолярный дневник. 1952–2001 годы». Перед выходом его в свет составитель и издатель Геннадий Сапронов дал «Новой газете» верстку книги и право первой публикации выбранных редакцией писем (№ 42, 46 за 2009-й). Выбрали много, выбрали бы все: голоса Астафьева не хватает. Он ушел в 2001-м, и та жизнь, в которой он еще был, выглядит отчетливо другой. Не только из-за внешних обстоятельств. Там был этот великий старик, что смел говорить правду не только власти, но и самому народу о нем самом, — и имел на то все основания. Таких обоснованных и твердых слов не хватает все больше. Особенно на фоне мультиков с гиперзвуковым оружием возмездия, смакования нашей отмороженности («радиоактивный пепел»), Донбасса, повсеместной Юнармии, «Сарматов», «…они все сдохнут», подтверждений подготовки к войне не только из уст генералов, но и дипломатов, и политиков.

Эти письма точно адресованы и нам сегодняшним. Мы продолжили публиковать их в 2015-м (№ 30 – 31), сегодня — очередная часть.

5 января 1967 г.

(А. Н. Макарову)

[…] Ввожу я одну для меня очень важную мысль в рассказ («Ясным ли днем». — А. Т.) о том, что Сергей Митрофанович как человек бездетный, для которого все дети — его дети, чувствует вину перед ними за то, что они снова идут служить. Хотя он верил, что та война, которую он отвоевал, была последней и его муки и увечья были последними. А еще за то, что поют они «ча-ча-ча», и еще за то, что речка грязная, леса порублены, и за неустроенность, за смуту, оставленную в ребяческих душах. Все ведь это не с неба к ним свалилось, во всем, что есть плохого, и наша вина, наша беда — это ведь только «святые», «непорочные» старперы ругают молодняк так, как будто к нам их с Марса в коробке свалили. А они ведь наши, наши!..

20 декабря 1974 г.

(В. Г. Распутину)

[…] Очень ты хорошо написал повесть («Живи и помни». — А. Т.), Валя! Очень! Я такой образцовой, такой плотной и глубоко национальной прозы давно не читал в нашей современной литературе. Да и есть ли она? Есть приближенная к этой, но то ей неприбранность мешает, то нравственная неясность позиции автора, которому и хочется, и колется что-то сказать, да «внутренний цензор» мешает. Ты написал роман (конечно же, это роман) о трагедии войны, вот именно народной войны, а то у нас все это слово понимают и принимают в смысле массовости, но смысл всего происходившего гораздо глубже. Как-то на фронте слышал, уж не помню, по какому случаю, сказанное умным человеком:

«Молокососы! — это нам, юнцам говорилось, — что вы тут хлещетесь, под пулями работаете, надеясь, что потом вас на руках носить будут, помогут вам в жизни. Ни хрена! Как всегда, победу отнимут у народа те, кто за вашими спинами скрывался, и чтоб ее отнять у вас, поперед вас и бедных баб высунутся, вас с говном смешают, сделают безликой массой, принизят ваше значение, оплюют ваш тяжкий труд на войне и в тылу...»

Примерно вот такое, в окопах, на передовой — там ведь нам свобода полная была, болтай, чего хочешь, — начальство-то, особенно надзорное, берегло свои жизни и отиралось во втором эшелоне. Это уж потом, отнимая нашу победу, повысовывалось вперед столько всякого народу, что мы оторопели: вот, оказывается, кто подвиги-то совершал — журналисты, артисты, кинохроникеры, контрразведчики, тыловики всех мастей, а генералы так прямо носом землю рыли на передовой, ну а уж комиссары, те просто только и кричали: «Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!» и грудью перли на врага, а мы лишь им помогали, пушки таскали, кур воровали, картошку лопали и вшей кормили, ну, изредка стреляли. Ну, бомбили нас, убивали, ранили не по разу — экая невидаль, это совсем никому и неинтересно! У нас комиссар, замполит артиллерийской бригады на фронте брюшком обзавелся, румянец на его щеках земляничный наспел, ездил на машине, застеленной ковром, спал на простынях, кушал с отдельной кухни и ни разу — ни разу! — я его не видел на передовой, где нам курить завернуть не во что было, а уж о жратве и говорить нечего...

А как они в штабах выпячивали грудь, обнимали именем народа таких вот, как твой мужик, уставший от войны, — видимость работы, занятость свою на войне надо ж было где-то и на ком-то проявить. При переправе на плацдарм на левом берегу оставались три сотни чиновного люду, заградотряды поставили, все чего-то бегали, указывали, руководили, все в поту, глаза на лбу, а на ту сторону плыть-то и неохота. Ну, а уж о бабах и говорить нечего. Твоя Настена в их общем ряду страдальческом только тобой понята и написана. Но концовка... (Викулов читал из письма твоего на редколлегии) и в самом деле скомкана, в сравнении с остальным обстоятельным текстом.

[…] Один въедливый читатель написал мне, что да, повесть Распутна — это отдельно от всей литературы стоящая вещь, и долго ей жить, но все-таки Распутин окончил трагедию там, где у Достоевского она только начиналась... Не во всем тут можно согласиться с саратовским читателем, но что-то есть в этих словах, и в точку.

[…] А я все живу воспоминаниями о Байкале! Очень хорошие несколько дней прожито, так и стоят в глазах горы с прожильями снегов, море цветов на склонах, росплески голубых незабудок. Толстой говорил: «Пусть она, эта цивилизация, погибнет к чертовой матери, вот только музыку жалко», а мне природу. Цветы вот эти, пташек, почему-то особенно маленьких, и еще ребятишек.

В.П. Астафьев. 1998 год. Фото Анатолия Белоногова

В.П. Астафьев. 1998 год. Фото Анатолия Белоногова 19 февраля 1980 г.

(Ю. Н. Сбитневу)

[…] Одного хочу — не дожить до следующей войны. Мне не перенести ее будет, ибо я знаю, что ждет наших детей, внуков и русский народ, точнее, остатки его, уже раздробленные, полуассимилированные, деморализованные. Кто-то дышит нашему народу в затылок, подгоняет его, подталкивает к скорейшему концу. И кто это, я понять до конца не могу, ибо он занимается самопожиранием, как будто изжил сам себя, но для великого народа слишком малый срок, чтобы заболеть белокровием. Может быть, мы и не были великими? Может, так в детстве и застряли? Стадное чувство, рабство, душевная незрелость, робость перед сильной личностью вроде бы к этому склоняют, но великая культура, небывало самобытное и величайшее искусство, созданное за короткий срок, — живое свидетельство зрелости нации.

Так что же за ветер низовой, каменный сметает нас с земли, как осеннюю листву?! Легко было бы все спереть на евреев, как это делают «защитники» нашего народа за столом цэдээл, очень легко и самоутешительно, да проходишь и этот рубеж, доходишь до самоуглубления и в себе где-то смутно ощущаешь и причины, и вину за происходящее и за будущее. Страшнее будет тем, кто ощутит это уже не смутно, а отчетливо, в ком пробудится ум, мужество судить себя и нас открыто, но будет это уже как румянец и половое возбуждение, которое происходит у чахоточных людей перед самым угасанием. Поздно будет!

17 июня 1982 г.

(В. Кондратьеву)

[…] мы воевали на пределе всего — сил, совести, и вышла наша победа нам боком через много лет. Бездарные полководцы, разучившиеся ценить самую жизнь, сорили солдатами и досорились! Россия опустела, огромная страна взялась бурьяном, и в этом бурьяне догнивают изувеченные, надсаженные войной мужики. Зато уж наши «маршАлы», как они себя называют, напротив, красуются на божнице, куда сами себя водрузили. Тут один курносый, безбородый и беспородный «маршАл», видно, из батраков, да так на уровне деревенского неграмотного батрака и оставшийся, Белобородов или кто-то ему подобный договорился по телевизору: «Герои наши солдаты, герои, переходили Истру по пояс в ледяной воде, проваливались в полыньи, тонули, а все-таки взяли город. Первая наша победа!» И ему хлопают, а его бы в рыло хлобыстнуть и сказать: «Ты, тупица набитая, хвалишься своим позором! Немцы под Москвой! Кругом леса, избы, телеграфные столбы, марево кругом, солома и много чего, а у тебя солдаты Истру переходят по пояс в ледяной воде...»

Да ведь не поймет, ибо такому нравилось гнать солдат вброд, что и на Днепре переправлялись на сподручных средствах, сотни людей утонули. Хоть один сука-командующий попробовал бы под огнем плыть на этих «сподручных средствах».

Я только теперь и понял, что сами эти разрядившиеся и с помощью генералиссимуса разжиревшие враги нашему народу и своему отечеству самые страшные еще потому, что, сытые и тупые от самодовольства, ничего не знают и знать не хотят о своем народе, и обжирали, и обжирают его со всех сторон.

Самое страшное еще в том, что они породили себе подобных тупиц и карьеристов, «ржевская битва» всегда может повториться, только формы и размеры ее сейчас будут катастрофически огромными.

Словом, сунул ты им в рыло книгу («Сашку». — А. Т.), кирпич необожженный, да ведь отвернутся, они уже и классиков не читают, они уж вон «прощай, дорогой товарищ» на могиле своих «друзей» по бумаге говорят. […]

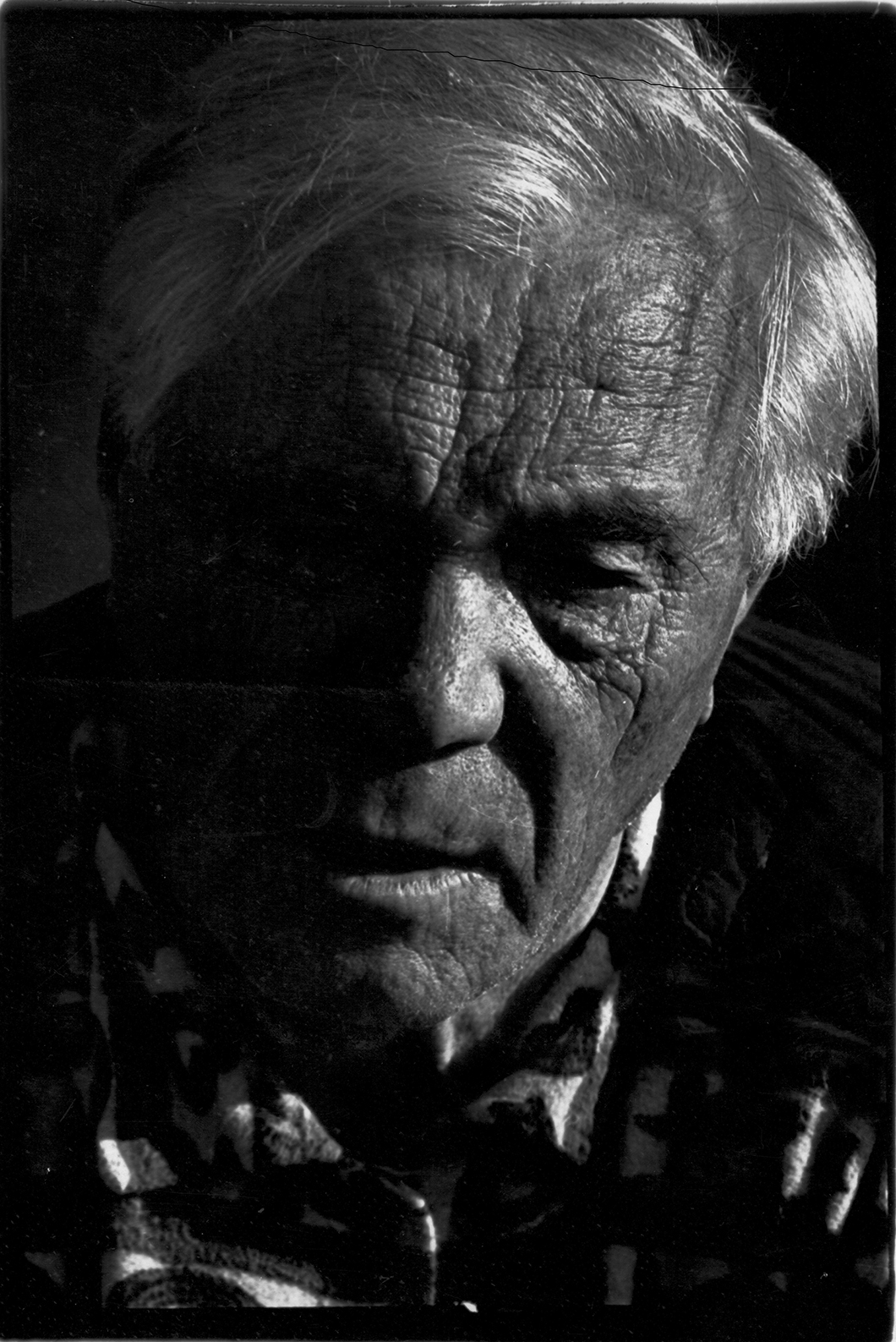

В.П.Астафьев. Фото Анатолия Белоногова

В.П.Астафьев. Фото Анатолия Белоногова 23 января 1983 г., Красноярск

(В. Я. Курбатову)

[…] Так решил я смутную-то вещь отложить и взяться за главное, ибо услышал тут мудрое изречение Курчатова, что можно всю жизнь растащить на дела второстепенные и что надо, как он, всегда заниматься только главным делом. Для него этим главным были атомная и водородная бомбы, оставленные нам на добрую память, и как мы главное дело его поборем нашим главным — не знаю, но явные сдвиги есть.

Мой неврастеничный и умненький внук Витенька спросил тут у бабы, когда, с какого возраста принимают на комбайн? Бабушка, естественно, поинтересовалась — зачем ему это? «А я не хочу никого убивать», — ответил он. Вот если человечество так проникнется, успеет проникнуться отвращением к войне, то уже в эмбриональном состоянии его будет рвать от запаха пороха, и можно будет говорить серьезно о мире и разоружении. Все, все, от мала до велика, должны напитаться отвращением к убийству, иначе ничего не выйдет и все словеса и усилия наши впустую.

24 января 1990 г., Красноярск

(Адресат не установлен)

Уважаемый тов. Струнников!

Ваше гневное и во многом справедливое письмо переслали из Верховного Совета мне. Я хотел бы переслать его в газету — еженедельник «Ветеран», если Вы не возражаете. Я попрошу его напечатать, чтобы дать укорот некоторым «героям» из «политобоза».

Везде хорошо, где нас нету — гласит русская пословица. И на фронте, и в тылу было ох как тяжко. Только на настоящем фронте, то есть на передовой, только в настоящем тылу, то есть на производстве, у станка.

В Вашем страшном городе, когда ставился там завод и станки работали под открытым небом (с каким героическим пафосом это показано в нашем «киношедевре» — «Вечный зов!»), уже в конце сорок третьего года многие люди, особенно ребятишки и женщины, не возвращались со смены. Они замерзали на пути в рабочие бараки, и весной на территории завода вытаяли десятки тысяч трупов.

Их сгребали лопатами, граблями в кузова и хоронили в общих ямах — так ставил «на крыло» нашу побитую авиацию комбинат Вашего, ныне сверхзагрязненного, смертельно больного города.

А он не самый грязный в стране. Есть грязнее, и много грязнее.

Но и на фронте, голубчик мой, Струнников-гневный, многие и очень многие из первого боя не возвращались. Раненых часто и очень часто бросали замерзать, а иные бедолаги, и до фронта не доехав, погибали. А уж паек наш, Господи! Если бы не «бабушкин аттестат», то есть если бы мы не воровали, не мародерничали, то все и позагибались бы с голодухи.

Да, нам полагалось кило хлеба на день (у немцев 600 граммов), но часто вместо хлеба выдавали два клеклых сухаря, да еще селедку к ним добавят в безводной местности. Немцам к 600 граммам давали сливочное масло, галеты, печенье, сахарин и т. д. и т. п., а нам затыкали горло этой пайкой. Анекдот фронтовой тогда родился: немцы по радио агитируют: «Рус! Иван! Переходи к нам! У нас шестьсот граммов хлеба дают!» А в ответ: «Пошел ты на хрен, у нас кило дают, и то не хватает!»

Я рядовой окопный, трижды раненый боец (пишу и работаю с одним зрячим глазом, поэтому на клетчатой бумаге), не пользуюсь подачкой — а это именно подачка — больше слов, чем харчей, хотя и прикреплен к магазину, где ублажают инвалидов войны (я инвалид 2-й группы), у меня пенсия персональная — 152 рубля. Инвалидной книжкой я воспользовался всего несколько раз — при безвыходном положении.

Так же ведут себя и мои собратья-фронтовики, а наглеют «политобозники» из армии Брежнева — Вы правы. Они и на фронте хорошо жировали.

Сам будущий вождь был большой спец по молодым бабам, да больше ему и заниматься нечем было, как щупать медсестер и околофронтовых пэ-пэ-жэ.

Нашего брата, истинных окопников, осталось мало (и я пишу Вам из больницы), конечно, не все, далеко не все они вели себя достойно в послевоенные годы, многие малодушничали, пали, не выдержав нищеты, унижений, — ведь о нас вспомнили только 20 лет спустя после войны, и коли Брежнев бросил косточку со своего обильного стола, наша рабская кровь заговорила, и мы уже готовы целовать руку благодетеля, забыв добрый совет великого русского поэта: «Избавь нас, Бог, от милостей монарших и от щедрот вельможных отведи».

Но — «не судите да не судимы будете!»

Всех чохом загребая, Вы обижаете и тех, кто вынес эту жизнь такой, какой она ему досталась, и несли свой крест мои собратья, да и несут еще стоически, пусть и рабски, но никого не объедая и не ушибая. У меня осталось семеро друзей на этой земле — в одном взводе работали, муки принимали такие, что и вспоминать о них тяжко. А унижение! А обиды! А наветы! А объедаловка! Ох-хо-хоооо! — армия-то, в принципе, не изменилась, любуйтесь на нее! Дивуйтесь! Так вот, из семи моих собратьев по окопу один лишь в большие начальники вышел. Ныне все пенсионеры, никто ни разу не сидел в тюрьме, не украл крошки хлеба у государства, не спился, не разрушил семьи.

Не надо их обижать, иначе Вас Бог обидит! А он за нас, Бог-то, раз сохранил нас в таком пекле, каким была Отечественная война. Как и во всем обществе, среди ветеранов есть и сволочи — они и на фронте были сволочами, шакалами, но достойных людей больше. […]

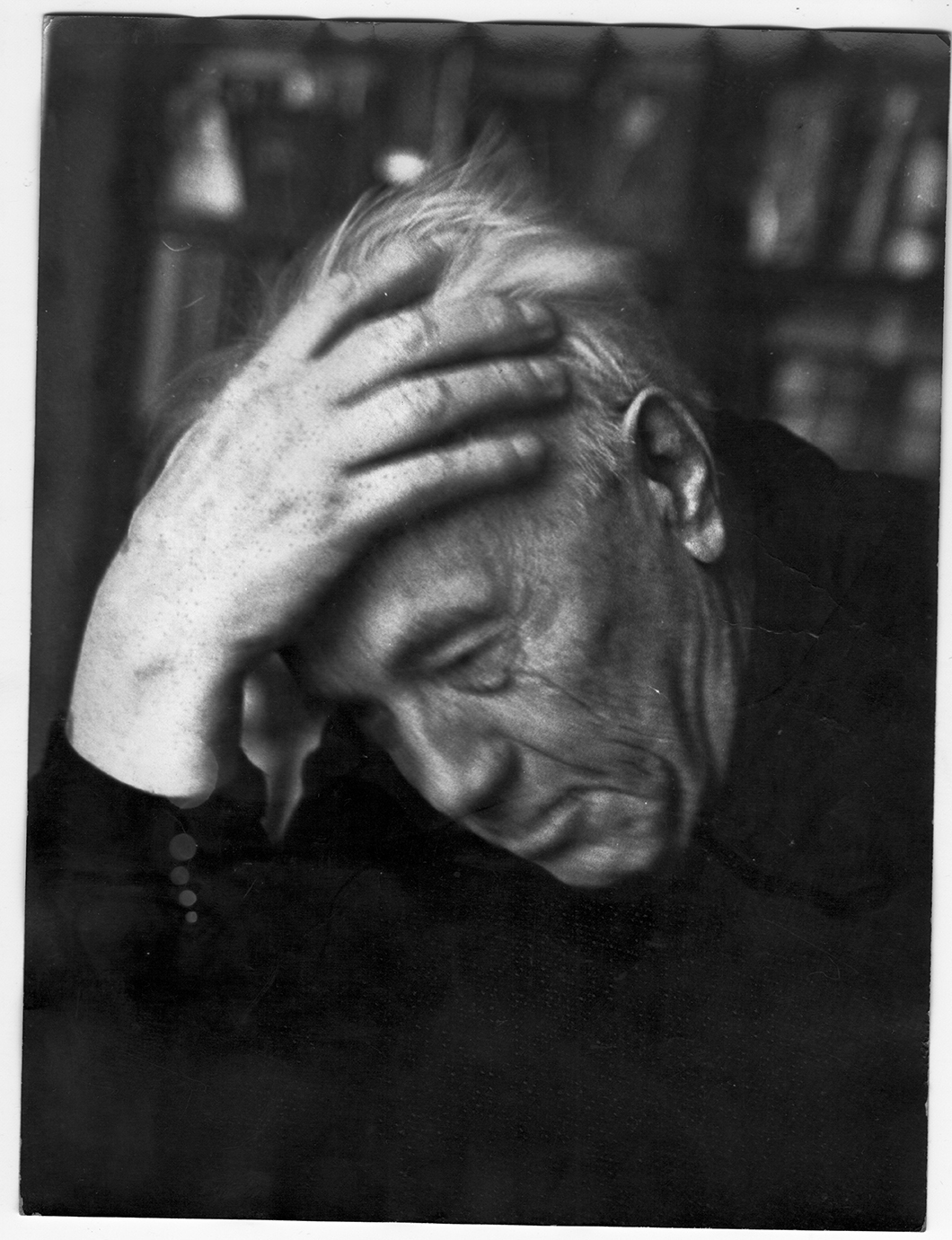

В.П.Астафьев. 1999 год. Фото Анатолия Белоногова

В.П.Астафьев. 1999 год. Фото Анатолия Белоногова 18 июня 1991 г., Овсянка

(А. Ф. Гремицкой)

[…] завтра, как и всегда 19-го числа, поедем на могилу дочери. Марья Семеновна плачет, маленькая, старенькая, прижавшись к холодному черному камню плечишком, а Поля, бурная, но жалостливая душа, уговаривает ее: «Баба, не плачь, пожалуйста! Ну, не плачь!» — и сама в слезах. Марья Семеновна говорит: «Поплачу и мне вроде бы полегче». Душу они мою в клочья разрывают.

Сегодня ночью тяжкая гроза была, ливень, хряснуло чего-то на столбе, и свет погас. Надо о холодильнике думать, харч спасать, а я о ней, о дите: «Как она там, в лесу, одна, в такую страшную ночь?» Маленькие, бывало, как гроза, а грозы в Чусовом страшенные, залезут под одеяло, прижмешь их к себе, и уже ладно, уже им неопасно, и они, глядишь, спят себе посапывают, к родителю прильнув. Быть может, эти-то минуты и есть самые главные, самые светлые в нашей жизни, когда дано тебе почувствовать себя защитником своих детей.

А теперь? Где мы? Где дети? Что с ними? Что с нами? Господи, какой конец-то у двадцатого, так хорошо начинавшегося века! Ведь погибаем и сами того понять не можем, и оттого гибели не страшимся.

Витя поехал в Вологду. Так рвался! Я знаю по себе: он надеется, что все там, как прежде, и мама жива, и дом на месте, и друзья-приятели все те же. Какие горькие разочарования его ждут! И сколько их было у меня. Все сердце в ссадинах. И не защитишь, и ничем не поможешь. Только время, только годы приносят забвение и утешение. Впрочем, больше надежды на них. В прошлом году маме исполнился 91 год со дня рождения и шестьдесят лет со дня гибели, а нету забвения, все та же тоска по ней, по уже вечной матери, все то же недоумение, заменившее острую боль. Почему так? Отчего и в жизни ей не было счастья, и смерть такая мучительная в молодые годы? В назидание другим? Во избавление их от мук? Но тогда Божий перст указал не туда и не на того, материны муки не убавили мук среди людей, и смерть ее никого не образумила, добра не прибавила, ничему хорошему не научила.

Смерть ранняя, понужденная вообще, видать, никому не нужна и ничем не оправдана. И война — самое отвратительное, самое безнравственное, подлое убийство и ничего больше.

Повторись война, я нынче ни за что не пошел бы на фронт, чтобы спасать фашизм, только назад красной пуговкой, и, спасая который, мы наконец-то добились невиданного и неслыханного счастья. И за ради этого умирать? […]

11 февраля 1993 г., Красноярск

(В. Я. Курбатову)

[…] Всю-то зиму-зимскую я проработал, оттого и не писал тебе. Делал черновик второй очень трудной книги, более объемистой и страшной по сравнению с первой. Хотел избежать лишних смертей и крови, но от памяти и правды не уйдешь — сплошная кровь, сплошные смерти и отчаянье аж захлестывают бумагу и переливаются за край ее. Когда-то красавец Симонов, умевший угождать советскому читателю, устами своих героев сказал — немец: «Мы все-таки научили вас воевать», а русский: «А мы вас отучим!» — так вот моя доля отучивать не немцев, а наших соотечественников от этой страшной привычки по любому поводу проливать кровь, желать отомстить, лезть со своим уставом на Кавказ, ходить в освободительные походы.

Литература про «голубых лейтенантов» и не менее голубеньких солдат, романтизировавшая войну, была безнравственна, если не сказать круче. Надо и от ее пагубных последствий отучивать русских людей, прежде всего этих восторженных учителок наших, плебейскую полуинтеллигенцию, размазывающую розовые слезы и сладкие сопли по щекам от умиления, так бы вот и ринулись она или он в тот блиндажик, где такая преданность, такая самоотверженная любовь и дружба царят...

Носом, как котят слепых, надо тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы — иначе ничего от нашего брата не добьешься. Память у россиян так коротка, сознанье так куце, что они снова готовы бороться с врагами, прежде всего внутренними. […]

Алексей Тарасов, «Новая газета»

30.01.2025

Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

30.01.2025

Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

30.01.2025

Муж пассажирки разбившегося самолета American Airlines рассказал о ее последнем сообщении

30.01.2025

Муж пассажирки разбившегося самолета American Airlines рассказал о ее последнем сообщении

Новости и события в Беларуси и мире.

Пресс-центр [email protected]