Сахаров был

Для нас это и есть главное.

14 декабря исполняется 30 лет со дня смерти советского диссидента Андрея Сахарова.

Всё забудем. Не потому, что память дурная, а потому, что умная. Кого-то с кем-то сравниваем. Ужасного — с отвратительным, деятельного грабителя — с циничным, негодяя — с подлецом, налетчика — с политическим наперсточником.

И находим относительную между ними разницу и преимущества одних перед другими. А надежду питаем сами, поскольку она истощилась и уже не может питать нас.

В Пробирной палате в Петербурге хранится эталон метра. Этот метр не лучше и не хуже других мер и весов, но именно по нему мы меряем то, что подвержено измерению.

Возможно сказать: у каждого своя мера: фут, локоть, аршин. И все же реальную величину мы можем понять, сопоставив все это с метром.

Сахаров не был героем, страдальцем или мессией, в нем не было того, что теперь зовут харизмой, не было геральдической значимости и мастерства политического иллюзиониста.

Он многим мешал своей негромкой точностью. И рядом с ним кому-то было неловко врать и воровать.

Теперь не очень ловко об этом вспоминать. Все остальное — вполне.

Для себя он не предполагал нравственных допусков, но к другим был терпим и понятлив. Сахаров не осознавал себя эталоном, и мы не осознавали долгое время и с удовольствием не осознаем теперь.

Он был хороший, нежный и несговорчивый человек. Я его любил. Мы не говорили о политике (видимо, я мало подходил для этого сорта бесед), но если я встревал со словом, он ждал другого и третьего, потому что верил — человек наделен голосом, чтобы что-то сказать.

Андрей Дмитриевич Сахаров ушел 30 лет назад. Мы теперь сами пытаемся справиться с жизнью, при власти, лишенной чести и нравственных критериев. И порой он стал нам мешать, как не убитая собственная совесть. Его лучше забыть, не помнить и не вспоминать.

Как было бы славно, не явись он нам со своим тихим запинающимся голосом, смущенной улыбкой и несравниваемой логикой достойного человека. Так бы и жили, как живем.

Он не вырастил учеников, не создал веры. Он не претендовал на роль Учителя или поводыря. Он даже не призывал следовать за собой. Он просто жил. Эталонно. Не подозревая, впрочем, об этом.

За эти годы он не стал ни лучше и ни хуже и уже не станет иным. А мы стали. И выбираем меру по нашему достоинству или достоинство по мере, отпущенной нам. И все реже сверяем с ним наши критерии. Невыгодно. Да и нет уже в нас истинной меры. А была…

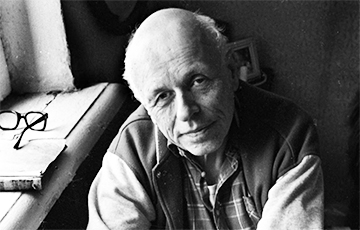

Среди многих десятков изображений Андрея Дмитриевича Сахарова я выбрал этот портрет не только потому, что здесь он очень похож на себя (карточка нравилась ему самому).

Это фото (может быть, украденное из газеты) было распечатано кем-то в формате открытки миллионным тиражом и заполнило Москву в день его смерти.

Снимок ставили в домах на книжные полки. И в день похорон в гигантской очереди, тянувшейся от метро «Парк культуры» до Дома молодежи, им одаривали энтузиастов, которые приносили горячий чай и бутерброды москвичам, часами стоявшим на морозе (прощание — дело неспешное), и тем, кто счел своим долгом приехать в столицу отдать последний поклон человеку, поселившему в их сердца надежду.

Так прощаться мы уже ни с кем не будем. И полагаю, никогда вершина власти не склонит (пусть из формального приличия) головы перед главным своим оппонентом, сделавшим, впрочем, для страны больше, чем все ленинские составы этой вершины.

Правда, это было похоже на фарс, но Андрей Дмитриевич был снисходителен. Будучи не в силах преодолеть свою любовь и доверие к народу, члены политбюро того времени склонили скорбные головы в зале президиума Академии наук, куда перед похоронами на Востряковском кладбище привезли прах великого гражданина.

В 6 утра мне позвонил Лев Гущин, главный редактор «Огонька», и сказал, что «голоса» сообщили о смерти Сахарова. За неделю до этого я поздно вечером говорил с Андреем Дмитриевичем, и он попросил, чтобы я зашел, взяв магнитофон и фотоаппарат.

Он ждал визитера — афганца, который был готов подтвердить то, о чем он рассказал беснующемуся в патриотических конвульсиях залу с народными депутатами. Елены Георгиевны в Москве не было.

Мы сидели до глубокой ночи, и я слушал его географические рассказы, которые он излагал с прекрасным обаянием и методичностью (соблюдая точную последовательность посещения разных стран). На столе лежал крафт-пакет с овсяным печеньем, которое он приобрел в съездовском буфете.

— Вот, Юра, — сказал Сахаров с улыбкой (он чудесно, застенчиво улыбался), кивая на угощение, — теперь я купленный депутат. Афганец пришел в другой день, когда Андрей Дмитриевич не мог уже утвердиться окончательно в своей правоте. Иногда надо приходить успевая.

…Боннэр взяла трубку сразу и, не дав мне произнести ни слова, сказала, чтоб я с фотоаппаратом и срочно пришел на Чкалова.

— Нам с Зорей удалось положить Андрея на тахту. Он упал в нижней квартире. Быстро приезжай.

До ссылки в Горький вся семья (временами это было шесть человек: мама Елены Георгиевны, сын, дочь с мужем и они с Сахаровым) жила в небольшой двухкомнатной смежно-изолированной квартире, которую получила старая большевичка Руфь Боннэр, репрессированная в 37-м году и реабилитированная в 54-м.

После возвращения из Горького Сахарову дали этажом ниже такую же (правда, зеркально расположенную) маленькую квартиру, где он мог уединиться. Там он и умер.

Он лежал на тахте в майке и джинсах с закрытыми глазами и связанными на груди руками (такое удалось сделать с ним только после смерти). Потом я понял, что образ этот слишком литературен, но он прилепился к картинке. Сил у двух немолодых женщин хватил только на то, чтобы поднять Андрея Дмитриевича с пола и зафиксировать руки. Подтянуть, чтоб он лежал удобно, они уже не смогли и подставили ему под ноги венский стул.

— Сиди здесь и смотри. Особенно когда придет судмедэкспертиза. Снимай все, что будут снимать они.

Боннэр опасалась провокаций даже в этой ситуации, но их не было, а трагическая фотография осталась. Мы в редакции решили ее не печатать.

Пусть он останется живым образом. И запомните: главное для нас — не то, что Андрея Дмитриевича Сахарова нет. А то, что он был!

Юрий Рост, «Новая газета»

30.01.2025

Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

30.01.2025

Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

30.01.2025

Муж пассажирки разбившегося самолета American Airlines рассказал о ее последнем сообщении

30.01.2025

Муж пассажирки разбившегося самолета American Airlines рассказал о ее последнем сообщении

Новости и события в Беларуси и мире.

Пресс-центр [email protected]