Бомбы и колбаса

Как живут в одном из самых «секретных» городов СССР.

8 августа 2019 года на военном полигоне у села Нёнокса в Архангельской области произошел радиационный инцидент, связанный с испытанием нового образца российского ядерного оружия. По версии Радио Свобода, которую одновременно и независимо высказал со ссылкой на разведывательные источники США американский телеканал CNBC, авария могла произойти при попытке поднять из акватории Двинской губы ранее затонувшую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. При взрыве на понтоне погибли несколько военнослужащих, а также пятеро сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ) – именно в этой организации, расположенной на территории закрытого города Саров в Нижегородской области, с середины 1940-х сосредоточена основная часть разработки советского, а позже российского ядерного оружия.

Саров (также носивший названия Горький-130, Кремлёв, Арзамас-75, Арзамас-16) был одним из самых секретных советских закрытых городов – его жители не имели права не только рассказывать знакомым и родственникам с "большой земли" о своей работе, но и должны были держать в тайне любые сведения о своем городе, а почтовую корреспонденцию следовало направлять на фиктивный адрес "Москва, Центр-300". Жизнь за несколькими рядами колючей проволоки компенсировалась советским государством с помощью щедрых зарплат и прекрасного снабжения. Тем не менее многие молодые люди, выросшие в семьях работавших в ядерном проекте физиков и испытателей, стремились покинуть Саров, несмотря на обилие продуктов и хозтоваров. Один из них – Андрей Корчагин, сын Евгения Корчагина, на протяжении 40 лет занимавшегося испытанием ядерного оружия (он отвечал за электрическую часть автоматики ядерных боеприпасов). Андрей Корчагин родился в Сарове в 1960 году и покинул закрытый город после окончания школы 18 лет спустя, отправившись учиться в ленинградский Политехнический институт. Его родители оставались в Сарове еще почти 20 лет.

Фото: АР

В начале 1990-х Корчагин-младший начал заниматься бизнесом, позже стал депутатом и членом правительства Санкт-Петербурга, а после того, как в 2009 году в Дирекции по организации дорожного движения, которую он возглавлял, прошли обыски, покинул Россию, переехав в Великобританию. В России против Андрея Корчагина возбуждено уголовное дело, которое он называет сфабрикованным. Став политэмигрантом, бывший чиновник стал оппонентом политики Владимира Путина и вошел в созданный в Лондоне группой российских предпринимателей "Международный антикоррупционный комитет" (об этом он уже рассказывал Радио Свобода).

Около года назад Евгений Корчагин скончался в Санкт-Петербурге. В распоряжении его сына оказалось несколько отрывков из рукописи неопубликованных воспоминаний отца о работе в советском ядерном проекте. Андрей Корчагин уверен, что авария в Нёноксе и гибель сотрудников ВНИИЭФ – вина современной российской власти, неспособной разумно и безопасно распорядиться плодами советского ядерного проекта. В интервью Радио Свобода Андрей Корчагин рассказал о своем отце, воспоминаниях о жизни в закрытом советском городе и мотивах, которые подтолкнули его покинуть Саров после окончания школы. Мы сопровождаем текст фрагментами рукописи воспоминаний Евгения Корчагина, его мемуарной статьи, опубликованной на сайте ProAtom, а также цитатами из книги "Ядерный щит", написанной одним из бывших руководителей Евгения Корчагина, испытателем ядерного оружия Анатолием Веселовским.

– Отец родился в Ивановской области. У него был старший брат, на 10 лет его старше, этот брат в 17 лет попал на Вторую мировую войну и прошел ее до конца. И после войны он оказался на Урале. Я причин не знаю, почему он там стал жить. Отец тоже поехал туда, окончил там техникум. После техникума был набор кадров специально на "объект", который после войны только начинал образовываться. В середине 50-х отец попал туда по распределению из техникума, а со временем попал в отдел, который занимался испытанием атомного оружия.

– Правда ли, что люди сами не знали, куда именно они едут?

– Да, точно было непонятно. Но была соответствующим образом создана какая-то агитационная работа. То есть им рассказывали, что они едут заниматься очень серьезной работой на благо советского государства. В общем-то, туда, насколько я знаю и помню из рассказов отца, брали не просто так, а через соответствующий отбор.

– Отбор и по техническим способностям, и по чистоте анкеты?

– Да. Во-первых, конечно, обязательно чистота анкеты должна была быть, чтобы не было никаких "порочащих связей". Хотя это очень странно, потому что дед мой, отец отца, отсидел в сталинских лагерях. Насколько я знаю, он отсидел 10 лет, вернулся больной и всю жизнь уже болел. Кулаком он не был, был обычным средним крестьянином, но противился всем этим колхозным традициям. Не хотел работать в колхозе, но все равно заставили. Он вступил в какой-то конфликт, насколько я знаю, с колхозным начальством, и ему "нарисовали" какую-то статью, что он против колхозной власти выступает, и отправили в ГУЛАГ. И несмотря на это, все равно отца направили на работу, хотя нельзя сказать, что анкета у него была чистой. Видимо, все-таки способность к каким-то техническим работам имела в первую очередь значение.

Из статьи Евгения Корчагина “Рядом с ядерной бомбой”.

“В начале августа 1955 года, после окончания Уральского политехникума (г. Свердловск-44, ныне г. Новоуральск), по распределению я был направлен в Москву в распоряжение Главгорстроя СССР. Получил там направление на работу в "хозяйство Хмелевцова А. М." и талончик на приобретение железнодорожного билета в одной из касс Казанского вокзала. Место, указанное в билете, оказалось в одном из двух последних прицепных вагонов поезда "Москва – Чебоксары". На билете была указана станция назначения "Шатки-1, Горьковской ж. д.". Поезд повёз нас в восточном направлении. Робко спросив у соседей по вагону (в Москве нас строго проинструктировали, чтобы никаких лишних вопросов к незнакомым людям не задавали и любопытства не проявляли), где такая станция Шатки и когда туда приедем, получили тихо "на ушко": "Приедете завтра, а куда – увидите сами". Проснувшись утром, один из нашей группы "по секрету" сообщил нам, что ночью проезжали станцию Муром, значит действительно движемся на восток. Затем была длительная и изнурительная процедура формирования нового железнодорожного состава на станции Арзамас-II, и ближе к вечеру медленно тянувшийся поезд остановился в лесу: вдоль путей с двух сторон были видны ряды колючей проволоки. В вагоне перестал работать кондиционер, стало неимоверно душно и пассажиры потихоньку, с молчаливого согласия проводницы, стали выходить из вагона подышать свежим воздухом. Через некоторое время проводница попросила зайти всех в вагон и занять свои места. В вагоне появились солдаты во главе с офицером, которые тщательно проверили личные документы каждого пассажира и так же тщательно осмотрели все багажные отсеки в купе. Наконец поезд тронулся, из окон вагона по обе стороны был виден дремучий лес. Проехав минут тридцать, увидели небольшие хозяйственные постройки, а затем с правой стороны по ходу поезда стали видны современные двух-трёхэтажные жилые дома. На возвышении стоял красивый трёхэтажный дом со шпилем (до настоящего времени его в народе так и называют "дом со шпилем"). Проехав немного, поезд, наконец, остановился у небольшого деревянного вокзальчика на площади, в конце которой был виден зеленого цвета забор с воротами и кирпичным строением, похожим на заводскую проходную. Всех прибывших молодых специалистов, имеющих направление, а таких оказалось более половины вагона, встретил представитель отдела кадров, провёл к ожидавшим автобусам и сказал: "Водитель автобуса привезёт всех прибывших к общежитию, где вас встретят и всех расселят по свободным местам, а на следующий день к 9-00 час обязательно явиться в отдел кадров, – в здание рядом с кинотеатром "Москва" на второй этаж". На следующий день в отделе кадров я был оформлен на работу в сектор 6, в конструкторский отдел по разработке узлов автоматики ядерного заряда, в группу разработки блока фидеров (БФ) шарового заряда (ШЗ). Конструкторская работа меня не прельщала, и даже как-то тяготила. И в конце апреля 1957 года по собственному желанию я был переведён в сектор внешних испытаний, который был создан в КБ-11 в 1952 году и реорганизован в декабре 1955 года специально для проведения испытаний ядерного оружия на внешних полигонах Министерства обороны”.

– Анатолий Веселовский, один из руководителей испытательной работы в ВНИИЭФ в течение нескольких десятилетий и начальник вашего отца, пишет в своих воспоминаниях, что он прекрасно понимал, что он занимается созданием не просто страшного оружия, а оружия, которое может уничтожить человечество. Но в то же время он постоянно оправдывал себя тем, что нужно соблюдать баланс сил, если мы не создадим такое оружие, то вероятность войны будет еще больше. У вашего отца какая-то рефлексия по этому поводу была?

– Отец прекрасно знал, чем он занимается. И даже потом, когда он уже ушел с этой работы, у него сохранилось представление, что это была очень важная и нужная стране работа. Пропаганда, а в этом маленьком городе особенно, работала очень сильно, и все были уверены в том, что они делают огромное, важное дело. А уж какие соображения были – то ли баланс сил соблюсти, то ли просто из соображений патриотизма... Тогда был немножко другой патриотизм, чем сейчас. Даже Сахаров считал, что делает важное дело, правда, потом поменял свою точку зрения радикально. У них вся жизнь прошла на этом объекте. Практически половину из тех 40 лет, что отец проработал в ядерном центре, он провел в командировках на Семипалатинском полигоне, на полигоне Новая Земля. Недавно одного из сотрудников ФБК Навального Руслана Шаведдинова отправили служить в армию на Новую Землю. Его отправили в тяжелейшие условия, в страшные морозы, и в таких же условиях испытатели, в том числе и мой отец, жили месяцами. Не было связи и возможности позвонить домой, чтобы с родными пообщаться. Я помню из рассказов отца, что жили они в каких-то бараках, постоянно приходилось работать на морозе, и работа была не очень легкой.

Из статьи Евгения Корчагина – о подземных ядерных испытаниях на Новой Земле летом 1966 года.

“Поселок Северный уныло ютился у подножья огромного горного массива. Штольни, в которых предстояло испытать ядерные заряды, располагались в 2-3 км от причала. Возле устьев штолен было сооружено сборочное помещение ангарного типа, в котором предстояло проводить необходимые проверки и окончательную подготовку зарядов к испытаниям. От концевого бокса каждой штольни по всей их длине был проложен узкоколейный рельсовый путь, заходящий в сборочное здание. Личный состав экспедиции был размещён в деревянном бараке, в комнатах на 12-15 человек, с 3-ярусными солдатскими койками. Руксостав – в деревянном финском домике. (...) Испытатели приступили к подготовительным работам в полуподземных металлических сооружениях, они настраивали аппаратуру для регистрации параметров работы ядерных зарядов. Большие неудобства в работе создавала ухудшающая с каждым днём новоземельская погода – почти круглые сутки темно, непрекращающиеся моросящие дожди, переходящие в снежные "заряды". Дороги превратились в сплошное месиво, по которому с трудом передвигались грузовики, перевозившие участников испытаний от жилых бараков к месту работы. (...) Ранним утром 27 октября 1966 года все оставшиеся участники опыта были сосредоточены на командном пункте, с которого строго по графику стали отправляться специальные группы на выполнение заключительных операций в приборных сооружениях и пункте дистанционного подрыва. После возвращения всех групп, выполнивших свои задачи, на командном пункте был включён программный автомат аппаратуры автоматики подрыва, который в строго определённое время выдал сигнал на подрыв ядерных зарядов. Вздрогнул огромный горный массив, под ногами закачалась земля, горы сбросили с себя весь снежно-ледяной покров и окутались сплошной стеной тёмной пыли, сквозь которую едва просматривались лавины камнепада. Наверно, каждый из присутствовавших на миг представил себе, что гора, в глубине которой были "замурованы" ядерные заряды где-то разорвалась, и всё было выброшено наружу. Некоторое время все были в оцепенении. Служба дозиметрической разведки получила команду произвести визуальный и дозиметрический контроль в районе приборных сооружений. Контроль показал, что группа "первого броска" может приступать к снятию материалов регистрации. К приборным сооружениям сквозь пыль, стоящую плотной массой, устремились гусеничные армейские вездеходы с испытателями, экипированные в защитные прорезиненные комбинезоны, с противогазами и респираторами. В считаные минуты были вскрыты лазы в приборные сооружения, в свете луча карманного фонарика, который едва пробивал густую пыль, мы увидели нечто невообразимое. Вся регистрирующая аппаратура была сорвана с мест крепления и валялась на полу, вперемежку с опрокинутыми массивными металлическими стеллажами, фотоаппараты и лентопротяжные приставки были оторваны от осциллографов и разбросаны по всему помещению, как будто его содержимое хорошо взболтали”.

– Все эти трудности, видимо, достаточно щедро компенсировались советским государством?

– Естественно, материальное обеспечение людей, которые жили в этом городе, было лучше, чем во всей стране. Была надбавка за секретность. А у тех, кто принимал участие в испытаниях, естественно, еще были большие командировочные. То есть практически все, кто работал в этом ядерном центре, имели возможность купить автомобиль, что в те времена – в 70-е годы – было достаточно тяжело для жителей основной части нашей страны. А там была своя очередь. Снабжение было лучше. В магазинах с продуктами было гораздо лучше. Например, легко было купить копченую колбасу. То, что было дефицитом на “большой земле”, в Арзамасе можно было свободно купить.

– И у вас в семье была машина?

– Да, у нас в семье была машина. Отец смог купить машину еще в 60-х годах. Вначале у нас был "Москвич-407", а потом "Жигули". И практически у всех из круга знакомых, кто работал с отцом, были машины. Хотя город был маленький, но на работу они в свой институт, на объект, он был как бы немножко за городом, все ездили на машинах. Там была устроена огромная парковка. Даже если человек работал обычным инженером, техническим работником, практически каждый по очереди имел возможность приобрести машину. И зарплата была в 1,5 раза больше, чем в других местах.

– А на что, кроме автомобиля, можно было тратить эту большую зарплату?

– В этом городе была своя инфраструктура, естественно. Там был драматический театр, достаточно популярный, устроенный в помещении бывшей церкви. Часть комплекса Саровского монастыря была переоборудована в социальные объекты. Кинотеатры были, уже не помню сколько – два или три. Конечно, в городе особо тратить деньги было некуда, и люди, как и во всей стране, копили на машину, да еще ездили в отпуск на юг все время. У всех была возможность поехать в Крым или Сочи, часто добирались на своих машинах.

– Ваша мама тоже приехала в Саров по распределению?

– Моя мать приехала со своими родителями. Ее отец, то есть мой дед, работал раньше на Тульском оружейном заводе и тоже по какому-то распределению был направлен на работу в этот город. То есть он там с самого начала, насколько я помню, уж с 46-го года жил со своей семьей. Но не столько от него, сколько от бабушки я слышал рассказы, как этот объект строился. Город-то существовал как поселок, там даже был какой-то маленький механический заводик, на котором какие-то боеприпасы делали еще во время войны. А после войны лично Берия курировал строительство этого объекта. А почему именно этот городишко маленький был выбран? Во-первых, он был не очень далеко от Москвы, но как бы затерян в мордовских лесах. Во-вторых, рядом был мордовский ГУЛАГ, из которого можно было взять рабочую силу. Насколько я знаю из бабушкиных рассказов, на черновых строительных работах работало очень много немецких военнопленных. После войны был обмен пленными, но их не обменяли. Объект был секретный, нельзя было никого, кто чего-то про него знал, чего-то видел, выпускать. И опять-таки бабушка рассказывала, что этих немцев потом расстреляли и в огромной братской могиле захоронили.

– Когда вы в детстве начали понимать, что вы живете в каком-то особом городе?

– Вначале, естественно, я этого не осознавал. Жили и жили... Единственное, когда мы с родителями ездили в отпуск к бабушке и дедушке по отцовской линии, а они жили в Ивановской области, в поселке Родники, я видел, что жизнь там какая-то другая совсем: у детей нет ни велосипедов, ни игрушек. Машин практически не было. А у нас все это было. Явно было видно, что уровень жизни совсем другой. Даже по сравнению с Москвой, где мы тоже изредка бывали, город как-то отличался именно тем, что был более чистым, потому что он был небольшим, а средства туда вкладывались огромные. Но это я уже начал понимать где-то, наверное, в классе 5-м школы. Когда возвращались в наш город, там было все по-другому – все более благоустроено, дома покрашены нормальной краской. Кстати, школа номер 1, в которую я ходил, была недалеко от коттеджного поселка, где были деревянные финские дома (полученные СССР от Финляндии по репарации после Второй мировой войны. – РС). В них жили великие люди, в том числе Сахаров, Харитон. У них была отдельная обустроенная территория, недалеко протекала река Саровка, жители поселка там прогуливались, а нам от школы было хорошо их видно. Наверняка, я мог видеть кого-то из знаменитых ученых, но тогда не знал, как они выглядели... Однажды мы провожали отца в командировку, уезжала экспедиция, как правило, с железнодорожного вокзала. Формировался специальный эшелон, туда грузились всякие хозяйственные вещи – им же предстояло жить в на полигоне 3–4 месяца. И Харитон уезжал этим же эшелоном, только в отдельном специальном вагоне. Я запомнил, как мне кто-то показал этот вагон. Кстати, в городе был даже свой небольшой аэродром, не для регулярных рейсов, а тоже для каких-то специальных, в основном в Москву.

– Верно ли представление, что закрытые советские города были своего рода социалистическим раем?

– Может быть, в каком-то бытовом смысле и если сравнивать с остальной страной. Я уже говорил – возможность купить машину, отсутствие дефицита. Когда отец возвращался из командировок, часто привозил красную и черную икру в 40-литровых алюминиевых бидонах. Потом это делилось на несколько семей, но как минимум 3-литровая банка с икрой у нас всегда стояла в холодильнике. В то же время, конечно, это не был рай. Такие же были взаимоотношения, как и во всей стране. И преступность тоже была. В городе был Рабочий поселок, который в простонародье называли "Дикий поселок". Там были деревянные дома, как в деревне, и там жили потомки тех, кто из ГУЛАГа был привезен на строительство. Там и преступность была повышенная.

Из книги Анатолия Веселовского “Ядерный щит” – об испытаниях на Семипалатинском полигоне в 1956 году.

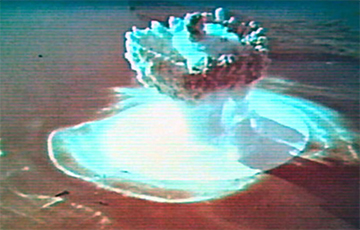

“Перед глазами вырастал фантастический гриб, медленно поднимающийся в стратосферу. С холма было хорошо видно, как к нам идет мощная ударная волна: мирно плывущие по небу облака как бы наталкивались на быстро надвигающийся круговой барьер – они срывались с места, уплотнялись и в виде облачного фронта гнали свои истерзанные тела дальше; в степи спокойно стоящая трава вдруг пригибалась к самой земле. Звуковой барьер наконец дошел и до нас – резкий толчок по корпусу, несмотря на открытый рот и заткнутые пальцами уши, – удар по барабанным перепонкам и тяжелый рокочущий гул, вплоть до интразвука. (...) Этот первый для меня термоядерный взрыв остался в памяти на всю жизнь, и вместе с чувством гордости, что я к этому причастен, появилось тяжелое чувство: сколько разрушений, сколько смертей или болезней он мог бы принести, если использовать его в предстоящей войне. И потом, много лет спустя, когда в ТТЗ на разработку нового образца ядерного оружия какой-нибудь генерал с пеной у рта доказывал, что нужно не менее стольких-то мегатонн, я всегда спрашивал, представляет ли он себе, что это будет в реальности. (...) Джинн был выпущен из бутылки физиками-ядерщиками, а военные, да и политики, далее использовали его по своему усмотрению. Это очень ярко подметил академик А. Д. Сахаров в своих воспоминаниях”.

– А какие-то отголоски диссидентства доходили до этого закрытого города?

– Насколько я помню, когда я учился в классе 8-м или 9-м, прошел слух по городу, что каких-то школьников 10-го класса поймали с какой-то литературой диссидентской, с каким-то самиздатом. И это все шепотом передавалось, потому что это считалось катастрофой для их семей – родителей с работы поувольняли. У нас дома я один раз нашел среди книг у родителей журнал с повестью Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Он был запрятан среди книг, чтобы его нельзя было найти. То есть доходило и туда. Но в целом критиковать советские порядки было не принято, да и невозможно. Все было под контролем КГБ, вплоть до школ. Постоянно проходили какие-то инструктажи для родителей, которые работали на заводах. Окончив школу, после 10-го класса я сразу же поехал в Ленинград поступать в институт, потому что жить я на объекте больше не хотел. И меня пригласили в какой-то отдел КГБ и взяли расписку о том, что когда я буду учиться в институте, чтобы я никому не смел рассказывать, из какого я города, должен говорить просто "из Арзамаса", никому не говорить, что там какое-то производство секретное. Кстати, у всех людей, которые жили в городе, были специальные пропуска, потому что весь город был окружен не одним рядом колючей проволоки. Это была реальная зона. И было, по-моему, всего два пропускных пункта, через которые можно было выехать или выйти пешком из этого города, и только при наличии специального пропуска. То же самое касалось и того, когда на поезде люди выезжали, – была спецпроверка. Поэтому диссидентских мыслей, конечно, там особо никаких не распространялось.

– Вы сказали, что вы не хотели там жить. Почему?

– Потому что с детства у меня постоянно проявлялось повышенное какое-то свободолюбие. И меня с какого-то момента времени начала угнетать атмосфера, жизнь за колючей проволокой. При всех бытовых удобствах, это все равно это ощущалось. Мне хотелось жить в большом городе. Родители очень не хотели, меня отговаривали уезжать очень долго. В принципе, у нас был филиал московского института, и в Арзамасе был филиал, можно было там поступить. Но я уперся... Я видел и другие закрытые города, занимался спортом, когда учился в школе, а между закрытыми городами проводились соревнования. И помню, мы ездили на соревнования в Златоуст (в то время Златоуст-36, сейчас – Трехгорный, ЗАТО в Челябинской области, занимался производством ядерного оружия. – РС). И там была атмосфера еще хуже, потому что Арзамас, как я теперь понимаю, был одним из лучших закрытых городов, потому что там была сконцентрирована технологическая вершина создания ядерного оружия и он лучше обеспечивался. Короче, я этой жизни насмотрелся, было внутреннее нежелание жить в закрытом городе. И я уехал. После этого я, по-моему, всего только два раза туда возвращался. Кстати, после поступления я был обязан прийти в Первый отдел института и встать на учет к специальному кагэбэшнику. И родители должны были на меня специальный единовременный пропуск оформлять, чтобы я мог к ним приехать. Одноразовый пропуск на въезд и выезд. И два раза приехал на младших курсах и больше уже туда не возвращался.

– А насколько много вы знали о том, чем занимаются ваши родители? Ваша мама, кстати, тоже работала в этой сфере?

– Да, она тоже работала, но простым чертежником, у нее не было образования высшего или какого-то технического. Они с сестрой что-то чертили у кульмана. Конечно, подробностей я тогда не знал, потому что родители были под всякими подписками и рассказывать никаких подробностей они не имели права. Но когда какие-то знакомые приходили в гости, из разговоров я слышал и понимал, что они занимаются чем-то очень секретным, очень важным и связано это именно с обороной страны. А потом уже бабушка на старости лет стала мне рассказывать, когда я уже учился в 10-м классе, и ей уже было все равно – все эти секреты и тайны... Кстати, единственный диссидент в моей жизни – это моя бабушка, которая постоянно ругала Брежнева и Коммунистическую партию, ну, дома, естественно, на кухне. Но она при мне это делала. И она мне рассказывала, что в городе занимаются изготовлением атомного оружия, которое, в принципе, может весь мир уничтожить. Хотя она сама не работала на этом производстве, она была в какой-то торговой сети бухгалтером. Тем не менее она знала, потому что ее муж, мой дед, непосредственно принимал участие в создании объекта. Кстати, еще она мне рассказывала, что в самом начале, когда только организовали производство ядерного оружия, начинали первые опытные образцы, то взрывы делали прямо на территории города. Рядом был огромный лесной массив, в котором когда-то жил в отшельничестве Серафим Саровский, и вот там взрывали (по воспоминаниям Анатолия Веселовского, жители Сарова шутили про доносящиеся из леса взрывы – “опять пеньки корчуют”, Веселовский утверждает, что это была газодинамическая отработка зарядов. – РС).

– То есть вы до 10-го класса не догадывались, что ваш город – это центр создания ядерного оружия?

– Да. Такие слова, как "ядерное оружие", особо не употреблялись. И взрослые между собой в разговорах тоже старались... Ну, на застольях они начинали разговаривать про работу, про все такое, особенно когда приходили к отцу в гости его коллеги, с которыми он вместе ездил на эти полигоны, и они начинали вспоминать, какие там тяжелые условия, особенно на Новой Земле. Помню рассказ отца, что они там один раз заблудились. Там же тоже была закрытая территория – полигон. Они жили в каких-то бараках, но периодически куда-то можно было выходить. И один раз они попали в пургу, думали уже, что замерзнут, но кое-как добрались обратно до поселения. Насколько я понимаю из его рассказов, жизнь, которая была на этих полигонах, – это были условия тюрьмы. Люди были заперты на маленьком, небольшом пространстве, каждый день шла подготовка к взрыву, сложная работа, которой приходилось заниматься круглосуточно. Отец специализировался по электрической части, в задачи его группы испытателей входило, как я понимаю, прокладывание всех электрических цепей, соединений, которые были необходимы для обеспечения самого главного, кульминационного момента – взрыва. А потом считывание с приборов, со всяких осциллографов показаний различных. Каждодневная тяжелейшая работа в условиях какого-то концлагеря. Тем не менее никто не отказывался, они ездили в эти командировки, потому что были уверены, – идеологически их так, видимо, прокачивали, – что занимаются огромнейшим, важнейшим делом, которое нужно этой стране. А по бытовым условиям от концлагеря это отличалось разве что чуть лучшим питанием.

Из книги Анатолия Веселовского “Ядерный щит” – о серии взрывов ядерных бомб над Новой Землей в 1958 году, подготовка зарядов осуществлялась на базе в бухте Оленьей на Кольском полуострове, оттуда же вылетали бомбардировщики.

За неделю до окончания осенней экспедиционной сессии в 1958 году самолетом был доставлен очередной узел-усилитель заряда, при проверке которого выяснилось, что он, как тогда говорили, “газит” и ни много ни мало в 20 тысяч ПДК (предельно-допустимых концентраций). Было не ясно, как с ним работать. (...) Е. А. Негин после связи с “домом” обрисовал положение следующим образом: новый узел может быть изготовлен и доставлен на полигон не ранее, чем через неделю; в это же время будет объявлено и о новом моратории на испытания. А в этом заряде – квинтэссенция всех новых достижений наших теоретиков, поэтому его очень важно было испытать. (...) Нашлись добровольцы, изделия подальше от греха выкатили в отапливаемый тамбур, двум первым исполнителям нашли шланговые противогазы (забор воздуха вне помещения), мне достался кислородный прибор КИП-5. В среде кислорода я работал впервые: убавишь – холодный пот струится по щекам, прибавишь – появляется необычно веселое настроение, как при опьянении алкоголем. Операции занимали много времени. (...) В атмосфере повышенной радиации мои коллеги работали 4-4,5 часа, я – 2,5-3 часа. Наутро изделие благополучно отправили в “последний путь”, результаты взрыва оказались весьма обнадеживающими, однако и другие “результаты” – переоблучения – не замедлили себя проявить. Я работал до 22.30, в 23.20 появился в гостинице. Ребята сказали, что вечером истопили “титан” на первом этаже, еще можно помыться. Я спустился, вода была еще теплой, и можно было поблаженствовать – смыть с себя усталость и пот. Вдруг я обнаружил (при очень плохом освещении), что грудь у меня в грязи, которая не отмывалась. Это оказалась кровь, которая тихо струилась из носа. (...) На следующий день спросили нашего начальника группы по технике безопасности и дозиметрии, сколько он записал нам в дозиметрические карточки. Ответ – “15 БЭР (в это время – официальная годовая норма), иначе меня повесят”.

– Как ваш отец, проработавший в ВНИИЭФ до середины 1990-х, пережил развал СССР?

– Для моих родителей это было ударом. Они копили деньги на новую машину, и во время денежной реформы разом пропали все накопления. Но хуже было другое: вся эта разработка ядерного оружия стала вроде никому не нужной, людей стали увольнять, отправлять на пенсию. Я в то время уже бизнесом вовсю занимался в Петербурге и через несколько лет перевез родителей к себе жить, последние годы они жили в Петербурге. Но отец несколько раз ездил в Саров, ему делали специальный пропуск, чтобы он мог попасть на встречи ветеранов объекта. Бывшие коллеги, которые ездили на испытания, встречались, какие-то у них свои тусовки были, воспоминания. Вот прошлым летом произошла авария на полигоне в Нёноксе: во время испытаний произошел сбой, погибли пять человек – испытателей из города Сарова. В советские времена люди создавали этот ядерный объект, ученые делали разработки, конструкторы создавали образцы, испытатели ездили и на полигонах их взрывали. В общем-то, был колоссальный труд большого количества людей. А сегодня Путин по своему безумию и непониманию пытается на основе того, что было создано в те годы, сделать для себя какую-то ядерную игрушку, с помощью которой пугает весь мир. А на самом деле получилось так, что ничего более умного, чем использовать полоний-210 в качестве просто отравляющего вещества, для убийства Александра Литвиненко в Лондоне, ни на что более сегодняшняя путинская власть оказалась не способна. И все это очень напоминает кадры из интернета: в африканских джунглях террористы с автоматами баловались и дали автомат в руки обезьяны, а обезьяна вдруг догадалась, как нажимать на спусковой крючок, и стала палить вокруг. И сегодня вот эта путинская власть очень напоминает эту обезьяну, которой в руки досталось то, что было наработано с помощью труда многих людей еще во времена Советского Союза, а он сегодня, как вот эта обезьяна, пытается схватить и начать терроризировать с помощью этого весь мир. А получается, что гибнут свои же люди. Кстати, я не помню, чтобы во время всех этих испытаний атомных бомб были какие-то аварии, которые приводили бы к гибели людей. Естественно, облучались люди. Все методы защиты были очень несовершенными. Максимум, что делали – это холодной водой обливали людей, чтобы смыть радиационный налет. Насколько я знаю из рассказов отца (уже потом я его спрашивал), в качестве спецодежды выдавали какие-то куртки, зимой – полушубки овчинные, и все.

– Несмотря на это, ваш отец прожил долгую жизнь.

– Да, он умер в 84 года. Он сам объяснял это тем, что постоянно пил на испытаниях спирт. У них было практически неограниченное количество спирта, который использовался в основном в технических целях, но никто особо там не контролировал то, что его и пили заодно. Когда я его спрашивал: "Как же так получилось, ты столько лет там провел..." – он говорил: "А я все время... Мы туда приезжали. Спирта было..." Особенно у инженеров-электриков для протирки всяких электрических деталей, у них был неограниченный доступ к спирту. И они его употребляли. Он объясняет то, что смог более-менее сохранить здоровье вот этим. Хотя многие из его коллег достаточно рано ушли из жизни.

Из неопубликованного отрывка рукописи воспоминаний Евгения Корчагина – об испытания на Семипалатинском полигоне в 1975 году:

После проведения "контрольного цикла" руководством испытания принималось решение о проведении окончательной сборки и подготовки изделия (ядерной бомбы) для подвески её в бомболюк самолета-носителя. Надо сказать, что окончательная сборка и подготовка этого изделия проводилась в необычных условиях. Работать пришлось в изолирующих противогазах, так как в помещении сборочного здания (зала) был очень высокий уровень концентрации радиоактивности окружающего воздуха (значительно превышающего допустимые нормы). Зал сборочного здания пришлось принудительно проветривать кратковременным открытием ворот (длительное открытие ворот было опасно из-за низких отрицательных температур – шёл декабрь месяц, да и большие перепады температуры для заряда не допускались). Как бы мы все, кто принимал участие в окончательной подготовке изделия (бомбы), не защищались от повышенной радиоактивности в тот момент, последствия установленного в корпус бомбы не совсем обычного атомного заряда, который, как тогда говорили постоянно "газит", не замедлили себя проявить. Уже на следующее утро, при умывании лица, я обнаружил у себя кровотечение из носа, которое проявлялось довольно длительное время. Наверное, такое явление было не только у меня, но об этом вслух не распространялись, хотя по действиям тех, кто участвовал в работах по окончательной сборке этого изделия, было заметно.

– А как ваш отец отнесся к Чернобыльской катастрофе?

– Я-то в это время жил в Ленинграде, был офицером запаса после окончания Политехнического института, и меня как раз в 86-м году активно начали призывать на сборы, чтобы отправить в Чернобыль. Но в последний момент чего-то в военкомате не склеилось, короче говоря, я избежал этой участи. А потом я с отцом на эту тему разговаривал. У них, может быть, больше информации в то время было, потому что вроде кого-то из специалистов из Арзамаса отправляли в Чернобыль помогать. И он мне сказал: "Слава Богу, что ты туда не попал!" Он считал, что это была халатность при эксплуатации этой станции. А он был человеком скрупулезным во всем. Если он чего-то делал, то он старался все сделать тщательно. Видимо, это было последствием той работы, на которой он работал, где нельзя было допускать ошибок. И он считал, что если бы они во время этих испытаний не подходили бы так скрупулезно и ответственно к работе, не выполняли бы все тщательно, не проверяли бы десять раз, то там тоже могли бы быть различные внештатные ситуации, которые могли бы привести к трагическим последствиям, вплоть до внеплан

Новости и события в Беларуси и мире.

Пресс-центр [email protected]