Натан Щаранский: Желание людей жить в условиях свободы в конце концов победит

Большое интервью известного диссидента, с которым Навальный начал переписываться незадолго до смерти.

Натан Щаранский — советский диссидент, израильский политик и один из самых известных участников движения за права евреев на репатриацию в Израиль из СССР. В 1978-м его приговорили к девяти годам колонии за правозащитную работу и контакты с американскими властями. В 1986-м Щаранский сумел выбраться из Советского Союза — но не раз возвращался на родину (правда, уже в РФ).

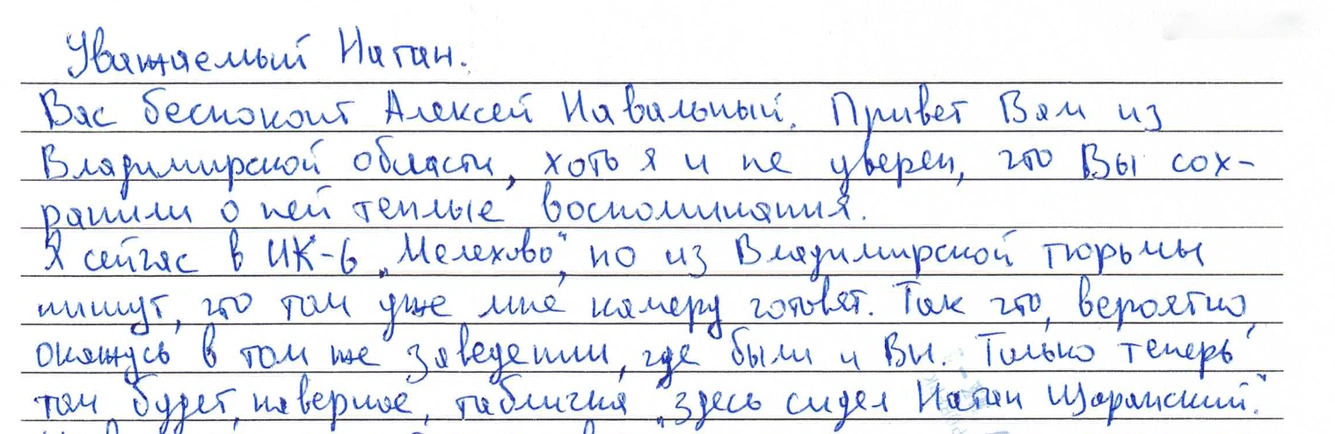

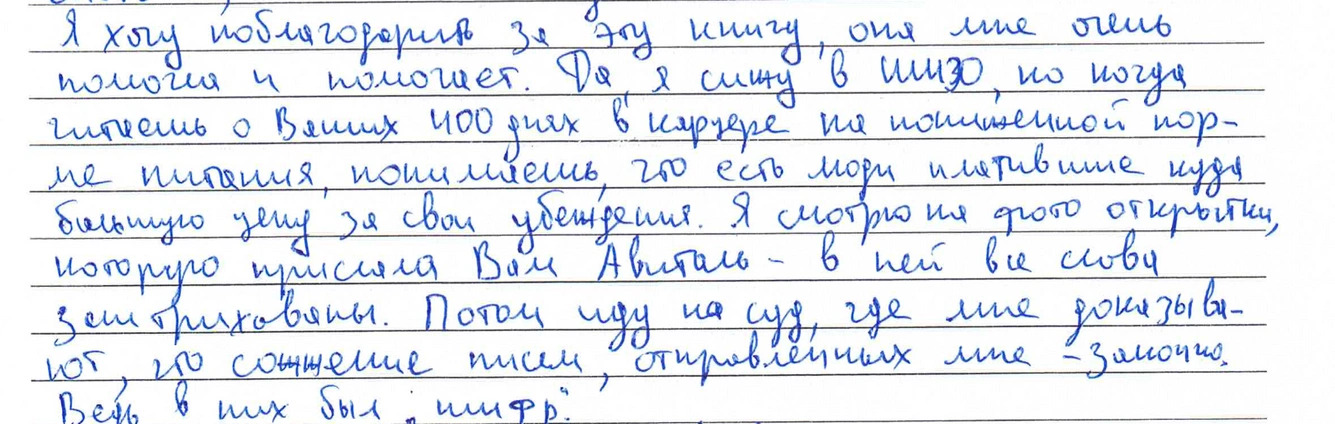

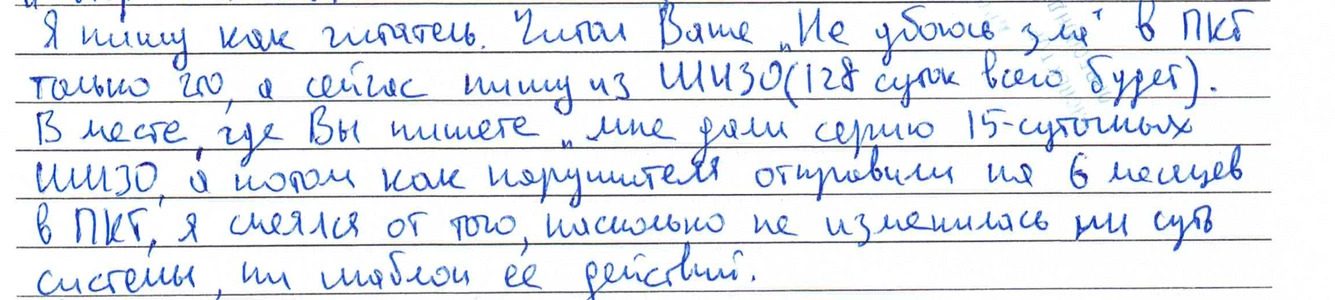

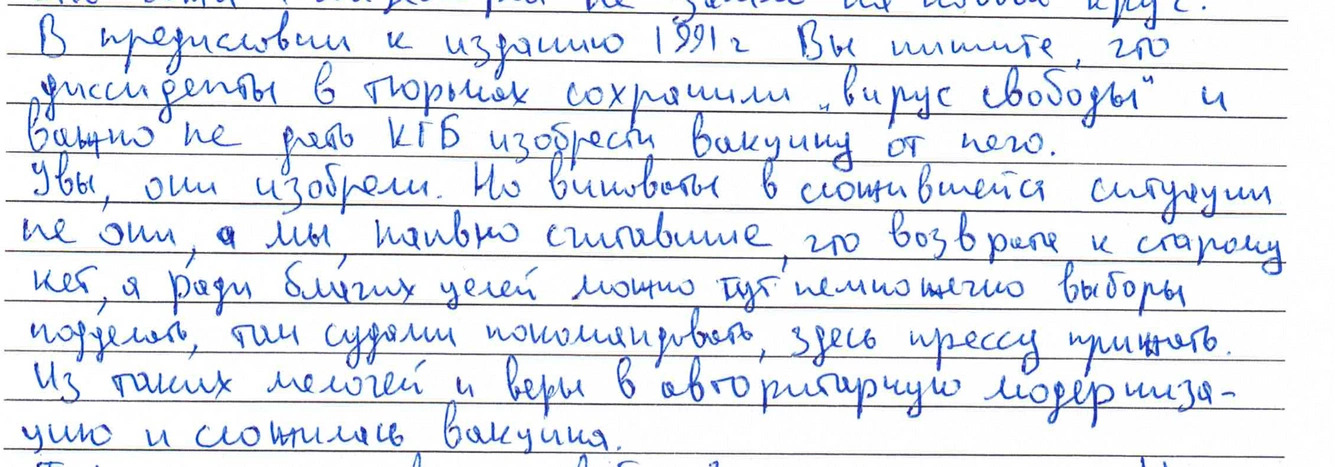

Его история чем-то похожа на историю Алексея Навального, с которым Щаранский начал переписываться незадолго до убийства оппозиционера в колонии. Они стали общаться после того, как Навальный прочитал книгу Щаранского «Не убоюсь зла» — о его борьбе с советской репрессивной машиной.

По просьбе «Медузы» журналист и телеведущий Владимир Раевский поговорил с Щаранским о том, как он и его соратники одержали победу над злом несколько десятилетий назад — и есть ли надежда, что новое поколение противников режима снова одолеет своего врага.

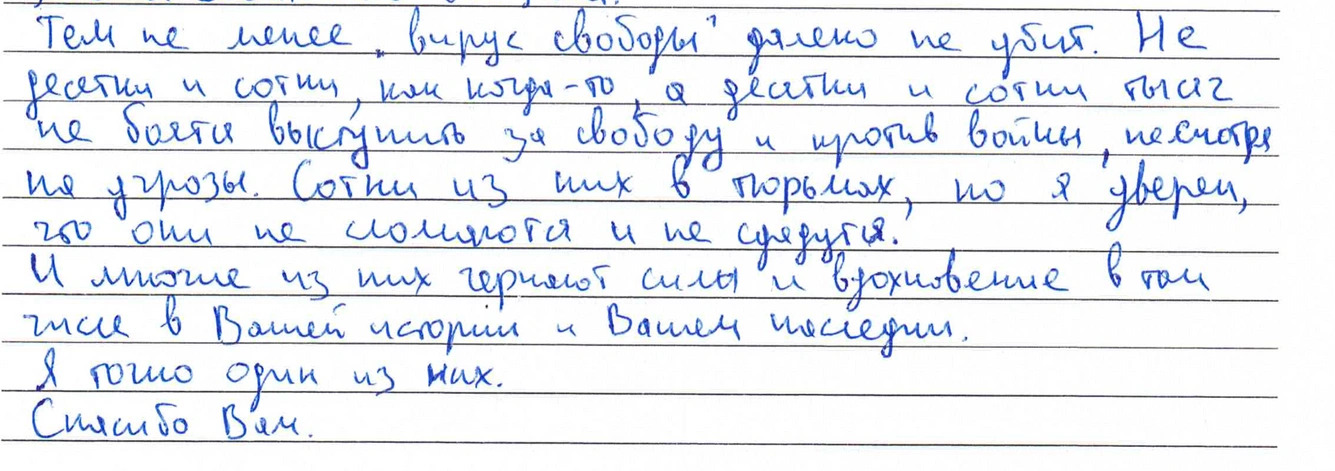

В материале также опубликованы фрагменты переписки Щаранского и Навального.

— Как началась ваша переписка с Алексеем Навальным?

— Довольно неожиданно для меня. Один раввин, будучи в Израиле, позвонил моей помощнице [3 апреля 2023 года] и сказал, что у него есть письмо от Алексея Навального для Натана Щаранского. Что было удивительно [учитывая, что он находится в колонии]: письмо, написанное утром, поздно вечером было у меня. То есть адвокат его вынес, переслал раввину, раввин переслал [моей помощнице] Ларисе, Лариса — мне. Все это произошло в течение нескольких часов.

Я написал ответ немедленно, и он уже шел пару недель, потому что письмо может быть передано [заключенному], только когда адвокат получит свидание. Так началось эта короткая, но очень значимая для меня переписка.

— Вы сразу поняли, насколько она важна для вас?

— Я поэтому сразу и написал. Я лично не знал Алексея Навального, но следил с определенным страхом, а потом — с огромным восхищением за тем, как он блистательно разыграл такой спектакль, в результате чего КГБ признался перед всем миром, как травит людей. И потом мужественно поехал в Московию. Мне много приходилось защищать его решения перед иностранными корреспондентами, которые не понимали, зачем он это делает. То есть мне приходилось объяснять и защищать, не зная этого человека.

Кроме того, я очень хорошо чувствовал, что чувствует человек, которого прессуют с помощью ШИЗО, так как в свое время гордился тем, что у меня абсолютный рекорд по ШИЗО [405 дней за девять лет]. А тут я вижу, что человека прессуют даже больше, чем меня, и он остается [внутренне] свободным.

— Как вы объясняли его возвращение тем, кто не понимал, почему он вернулся в Московию?

— Когда мне говорят, что он очень глупый и наивный и что мы-то все понимаем, что его арестуют в аэропорту, а он такой простой вещи не понимает, я отвечаю, что это вы как раз чего-то не понимаете. Если бы он боролся за свое физическое выживание, то вышел бы сейчас на пенсию. Но его цель не личное выживание, его цель — борьба с этой жуткой системой, и его главное влияние — в том, что он показывал людям: не надо бояться. Говорил: я их не боюсь — и вы не бойтесь. А когда целью человека становится личное выживание, он уже не может ничего дать борьбе, и, более того, он может быть легко сломан КГБ. Когда цель человека — бороться, оставаясь свободным, это и есть главный источник влияния на других людей: ты свободен даже в тюрьме.

Это именно то решение, которое я должен был в свое время принять. Как долго ты будешь жить, от тебя не зависит — это зависит от КГБ. А вот останешься ли ты до конца жизни свободным человеком, зависит только от тебя.

— Он писал в соцсетях, какое впечатление на него произвела ваша книга. Кто был для вас героем, когда вы были в лагере и в тюрьме?

— Андрей Сахаров, я бы сказал, был моим раввином. Он не был евреем, поэтому не мог [буквально] быть моим раввином, но моим учителем он, безусловно, был. Есть и более древние герои: например, царь Давид. И моя жена [Авиталь Щаранский].

— У вас в книге есть эпизод, который отдаленно похож на похороны Навального. Это прощание с сионистом Ефимом Давидовичем в 1976 году в Минске, которые превратились в политическую демонстрацию отказников. Как тогда КГБ на них реагировал и пытался ли он чинить вам препятствия?

— Слава богу, КГБ нам активно не мешал. Как и в случае с Навальным, разрешили похороны. [Но] в других ситуациях, когда мы пытались вместе собраться, например в Бабьем Яру на годовщину холокоста, они нам активно мешали, снимали нас с поездов и так далее. Так что аналогия не совсем точная, но да: везде, где было ясно, что мы объединяем усилия, действуем как коллектив, они вторгались и пытались это разрушить.

— У вас есть ощущение, что сместились этические границы? Вам дали спокойно похоронить Давидовича, а вокруг похорон Навального была затеяна целая мистерия в нескольких актах.

— Думаю, этические нормы все те же, и они считают, что каждый, кто с ними не согласен, это «изменник Родины». А можем ли мы его сразу привлечь за «измену» или надо пока предпринять превентивные меры — это в значительной степени зависит от международной обстановки. В наше время [власти] были более чувствительны к ней, а еврейскому движению удалось оказать очень сильное давление на американское правительство.

Сегодня ситуация хуже. Трудно давить на Путина с помощью международного общественного мнения, поскольку он сжег почти все мосты с внешним миром. Но я думаю, что в итоге критерии у них не этические, не моральные, а — что влечет больше проблем вне и внутри. Поначалу они явно хотели не выдавать тело, а сделать так же, как в сталинском ГУЛАГе: просто человека хоронят где-то там, ставят номер и все.

Но в какой-то момент решили, что у них могут быть проблемы с общественным мнением, которое в других вопросах с ними солидарно. То есть они решили пойти в этом на уступку. Думаю, это не этические соображения, а чисто практические: насколько они могут контролировать людей внутри страны и свои взаимоотношения с другими странами.

— Вас удивило, что они не выдавали матери Алексея Людмиле Навальной тело сына? Есть ли ощущение, что система переплюнула в этом саму себя?

— Меня это не удивило. С точки зрения их моральной готовности делать все что угодно, я думаю, там никаких границ нет.

«Всегда полезно продемонстрировать абсурдность системы и для внешнего мира, и для внутреннего»

— Есть два мнения. Одно — на деятельность диктатуры можно как-то повлиять: для этого пишут адресованные власти письма, записывают видеообращения, проводят демонстрации. А второе — логики у террора нет. Или же она абсолютно иррациональна, и никак на нее повлиять невозможно. Вам как кажется?

— Я стараюсь во всем найти логику, просто [в диктатурах] аксиомы другие: мы ищем логику в одной системе аксиом, а они работают в другой. В тоталитарном режиме все люди делятся на три группы, с моей точки зрения: это true believers, те, кто действительно верит в идеологию коммунизма или в идеологию Путина о том, что надо восстанавливать великую русскую империю. [Другая группа] это диссиденты — те немногие, кто готов говорить правду. И есть так называемые double thinkers — те, кто не разделяет эту идеологию, не думает, что власть поступает правильно, но боится это сказать и ведет двойную жизнь. Чем дольше существует диктатура, тем меньше число «верующих» и больше число double thinkers.

Цель [тоталитарной] власти — выстроить как можно более прочную «плотину» между double thinkers и диссидентами, потому что изменения начинаются, когда уже не страшно. Поэтому они так боятся влияния свободных людей на несвободных. Ведь человеку неприятно жить в постоянной цензуре. Помню, до 20 лет я жил как лояльный советский человек — все время притворялся. Ты говоришь, голосуешь, читаешь, выступаешь, подписываешь то, что власть от тебя хочет, но ты знаешь, что все это ложь. Просто ради своей карьеры это делаешь. В момент, когда ты становишься диссидентом, твоя карьера окончена, но ты свободный человек.

Власть сделает все для того, чтобы как можно больше людей боялись перейти эту границу. Для этого надо, во-первых, запугивание и, во-вторых, чтобы у человека было желание оставаться двоемыслящим, то есть у тебя есть нормальная жизнь и ты не должен ею рисковать. В этом их логика. Опасность диссидентов в том, что они могут усилить брожение среди масс, желание людей избавиться от двоемыслия.

С другой стороны, диссиденты — это те, кто помогает возбудить общественное мнение на Западе. Еврейское движение добилось большого успеха, когда нам удалось убедить Запад, что Америка должна отказаться от торговли с Советским Союзом, если не будет свободной эмиграции из СССР.

— Как можно оказывать давление на режим, который размежевался с миром и ощущает себя парией?

— Ощущает себя парией, но при этом все время бряцает оружием и понимает, что это его единственная сила. На этом, собственно, была построена уверенность, что мы захватим Украину за несколько дней и Запад ни слова не скажет.

Думаю, сейчас Московия строит большие надежды на то, что Запад перестанет помогать Украине. Потому что, если начнется или продолжится технологическая конкуренция с Западом, кто быстрее и лучше произведет современные виды оружия, у Московии шансов нет. У нее есть шансы только за счет того, что она будет все время запугивать Запад и сама будет двигаться вперед.

Меня спросили, каким должен быть немедленный ответ [западных лидеров] на гибель Навального. Я сказал: утверждение американским конгрессом того бюджета для Украины, который у них сейчас обсуждается, усиление НАТО на границах Московии и одновременно готовность вести переговоры по поводу судьбы других заключенных.

— Я имел в виду именно логику репрессивных органов. Например, вы понимаете, почему Навального в тюрьме не били или не пытали электрошоком? Вас тоже в этом плане не трогали. А, например, молодых анархистов в Московии фактически открыто пытают, о том же говорит огромное количество других людей, тоже попавших в тюрьму по политическим убеждениям.

— В моем случае не только не пытали, но не давали умереть. Я был очень близок к смерти во время своей длительной [110-дневной] голодовки [в 1982–1983 годы]. Как мы теперь знаем из архивов, и Брежнев, и Андропов писали на Запад: это не ваше дело, но никакой угрозы его жизни не может быть. И американцы прямо говорили (опять-таки это есть в архивах): даже трудно представить последствия для наших международных отношений, если Щаранский умрет в тюрьме. И поэтому буквально в последний момент они отступили [и дали мне возможность переписываться с семьей].

В той же самой тюрьме через три года был Анатолий Марченко, которому дали умереть. Он тоже держал голодовку, [из-за которой] был ослаблен. Ему дали умереть, потому что не было такого общественного давления.

Насчет пыток [в тюрьмах и лагерях СССР] должен сказать, что вопрос сильно пересмотрели после смерти Сталина. Думаю, решение не пытать людей в основном приняли из-за опасения за самих членов политбюро. Во времена Сталина больше всего пострадали те, кто были близки к власти. После этого партия выпустила целый ряд законов: например, члена партии нельзя было делать доносчиком без разрешения партийного руководства. Ну и так далее — в частности, официально нельзя позволить людям делать во время допроса все, что они хотят, потому что завтра это будут делать против нас.

А карцер — это было идеально. Так можно давить официально. Там есть не только карцер — там 18 уровней режима. Они переводят тебя ниже, ниже, ниже — и каждый раз говорят: хочешь кушать нормально, хочешь писать письма домой, давай сотрудничай.

Поэтому, когда меня спрашивают, Путин убил Навального или нет, я говорю: да, конечно, убил. Может быть, убил с помощью яда, может быть, забили кулаками, но когда его 26 раз сажали в карцер — за три года 300 суток карцера, — это совершенно невероятное, чудовищное давление. И в конце концов человека могут таким образом довести до смерти.

— Вы поняли, почему в свое время из страны выпустили вашу жену Авиталь и не выпустили вас?

— Тогда это было еще проще. Советский Союз вначале думал: ну, еврейская эмиграция, несколько тысяч человек, мы им запретим и все. И тут вдруг это превратилось в большую кампанию. С одной стороны, идет улучшение отношений с Советским Союзом, и он каждый раз делает жест и понемногу выпускает [заключенных]. В то же самое время мы [советские евреи] должны показывать [другим] советским евреям, что будет очень плохо.

Когда должен был приехать [на тот момент президент США Ричард] Никсон, было два списка: в одном — все trouble makers, которых надо арестовать (и я был в этом списке); в другом, небольшом — те, кого надо выпустить, чтобы сказать — ну вы же видите, мы выпускаем. И думаю, кроме того, у них было соображение, что я буду в более отчаявшемся состоянии, буду больше стремиться в Израиль и со мной будет легче работать. Так получилось, что мы [с Авиталь] попали в разные списки.

— Вы все-таки описываете эту логику репрессивного режима как логику. Кажется ли вам, что этой логики в нынешнем виде стало меньше и власть просто начинает беспорядочно размахивать дубиной? Достается тем, кто лайкнул какой-нибудь пост во «ВКонтакте», но при этом могут пощадить тех, кто куда более заметен.

— Думаю, сейчас этой логики намного меньше, потому что идет процесс изменения характера власти.

— Есть ли смысл в поддержании диалога с системой, которая сейчас сложилась в Московии, юридическими способами: подавать в суд, оспаривать, например, статус «иноагента»? Вы много взаимодействовали с советской системой юридическими методами.

— Идея восходит к [советскому диссиденту Александру] Есенину-Вольпину: чисто юридически, пытаясь воспользоваться советскими законами, ты по существу отказываешься отвечать на вопросы. Спасало? Нет. Но заставляло Советский Союз показать, как его собственные законы ничего не стоят, а потом использовать это на международной арене — а я думаю, что это стоит показывать. Всегда полезно продемонстрировать абсурдность системы и для внешнего мира, и для внутреннего. Опять-таки надо понимать, что главный адресат — это огромное количество двоемыслящих, то есть людей, которые совершенно не верят в эту систему, считают, что Путин делает много плохого, но боятся сказать вслух.

— Разве двоемыслие не включает в себя принятие абсурда как естественную норму вещей?

— Нет. Человек все-таки хочет уважать себя. Двоемыслие означает, что ты постоянно себе объясняешь, почему это более правильно, более разумно.

— Имеет ли смысл, заключено ли это в какую-то логическую систему или нет?

— Если человеку все время напоминать, какая ты сволочь, подонок или идиот, в какой-то момент это начинает его раздражать. Но вы правы, есть люди, которые так проживают всю жизнь. Но как только человек начинает освобождаться от страха, он вдруг открывает для себя, что можно жить намного интереснее, полнее и глубже.

«Весь этот мир рассыпался как песок»

— Вы много писали о том, как комично устроен КГБ и вся советская власть. Нынешняя власть в Московии, которую вы наблюдаете со стороны, кажется вам смешной?

— Всегда надо уметь смеяться над действительностью, даже в карцере. Если не видишь смешного, ты почти не можешь посмотреть на это со стороны. Если не можешь посмотреть со стороны, не можешь проанализировать, понять. Поэтому я считаю, комическое — это очень важная часть. Я любил рассказывать следователям и потом вертухаям антисоветские анекдоты про Брежнева. Они все были очень смешные, но они смеяться не могут. Ты смеешься, а они должны на тебя кричать. И вот ты говоришь: видите, вот вы в тюрьме, вы не можете смеяться, когда смешно. Это было очень полезно — напоминать им и себе, кто из нас по-настоящему свободный человек.

Но сегодня… Посмотрите на [замглавы Совбеза РФ Дмитрия] Медведева — это просто комик.

— Путин, Медведев, глава московитского МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев и прочие выглядят комичнее, чем бывшие генсеки Юрий Андропов и Константин Черненко, а также бывший министр обороны СССР Дмитрий Устинов?

— Они все были старики, мы смеялись над их сенильностью. Я помню [президент США в 1981–1989 годах Рональд] Рейган в первый раз, когда мы с ним встречаемся, рассказывает анекдот. Брежнев и [председатель Совета министров СССР Алексей] Косыгин сидят, и Брежнев говорит: «Слушай, так на нас американцы давят с этими евреями, может, откроем ворота и выпустим их?» А Косыгин говорит: «Ну что вы, Леонид Ильич, тогда останемся только мы двое». А Брежнев говорит: «Нет, ты говори за себя». И смеется.

А я так немножко раздражен: после тюрьмы встречаюсь с великим человеком, а он рассказывает какие-то примитивные анекдоты моей молодости. Но потом понимаешь, что это очень помогает Рейгану понимать эту жуткую, сложную, запутанную, кафкианскую советскую действительность. Анекдоты были именно такие, об их одномерности. Сегодня я думаю, что вокруг этого [путинского режима] можно много шутить.

— Нынешняя система в Московии еще и способствует личному обогащению ее участников. А что властью двигало в советское время?

— Карьера, распределители, доступ к домам отдыха, поездкам в какую-нибудь Болгарию. Были так называемые «Березки» — магазины, где можно было купить товары на валюту. И вот от иностранных лиц получаешь чек на 100 долларов и приходишь в эту «Березку». А там видишь своих хвостов-кагэбэшников, потому что они тоже получают часть зарплаты в каких-то талонах. И вот два мира сходятся. Они ходят за мной, топчут (топтуны — так мы их называли), а потом в «Березке» встречаемся, потому что оба прорвались к Западу.

В лагере валюта — это чай. Это уже как наркотики: люди делают чифир и становятся от него совершенно зависимыми. Если у человека краснодарский чай, значит, он работает на вертухая [надзирателя]. Если у него грузинский чай — значит, на кума [оперативника]. Если же у него цейлонский чай — значит, точно на КГБ. Точно так же в тюрьме была норма питания — от 9б [самого скудного питания] до 1а [самого хорошего]. Карцер — это 9б. И вот так, когда люди видят себя только внутри системы и не видят себя вне, это и есть их вся жизнь.

— А убеждениям есть место в этом комплексе?

— Думаю, здесь [в такой системе] вообще никакой идеологии нет. Какие убеждения?

— У ваших кагэбэшников были убеждения?

— Если мы говорим на уровне вертухаев и хвостов — тех, кто ходит за тобой, — я думаю, это для них был просто способ жить, добраться до распределителей. Если говорить о следователях, то некоторые из них себя убеждали, как [допрашивавший меня старший лейтенант КГБ Александр] Солонченко, который твердил, что социализм — это будущее человечества и мы должны бороться.

Помню, у меня с ним было любопытно как-то. Я ему говорю: «Вы представьте себе, через 30 лет становится известно, что вы тот человек, который допрашивал Сахарова. Ведь ваша дочка будет вас стесняться, изменит свою фамилию». Он мне: «Анатолий Борисович, вы так далеки от нашей жизни, от народа. Наш народ идет к коммунизму» — и прочее.

Но он первый раз напрягся, потому что для него дочка — это действительно важно. И дальше как будто пытался убедить самого себя, что вот, мы с дочкой идем к коммунизму, поэтому нас с ней ничто не разлучит. А через десять лет Советский Союз распался со всей этой их идеологией.

— Вы что-нибудь знаете о своих следователях из КГБ?

— Недавно кто-то хотел сделать о них [документальный] материал, и то ли их нет в живых, то ли не хотят признаваться. В первые годы, через десять лет после того, как я вышел из тюрьмы и приехал [в Московию] уже в качестве министра [промышленности и торговли Израиля], я настоял, и мне провели экскурсию в «Лефортово». Тогда я попробовал встретиться с кем-то из следователей, но они уклонились, никто не захотел. И вот недавно я снова попробовал, и то ли все уже умерли, то ли что.

— А с лейтенантом Солонченко вы бы хотели встретиться?

— Да, но его дочка сообщила режиссеру [документального фильма «От рабства к свободе» Аркадию Когану], что он умер. Я сказал: «А с дочкой мы можем встретиться?» Ну а дальше ничего.

Я бы хотел понять, как это дальше развивалось. Как долго в их сознании могло быть, что «мы защищаем будущее всего мира»? В тот самый момент, когда Советский Союз уже разваливается. В конце концов, я с ним беседую в 1979 году, Советскому Союзу остается 12 лет, а он совершенно искренне убежден, что вот он со своей дочкой идет в светлое будущее, а мы просто исчезаем в подвалах истории.

— Вы понимаете, что, скорее всего, дети этих людей не стыдятся прошлого своих родителей?

— Не знаю, может быть, уже не стыдятся. Но я думаю, был период, когда стыдились. В конце концов, я же говорил это ему не потому, что так на самом деле и будет с его дочкой, а чтобы заставить его задуматься. Чтобы он понял, что не у меня проблема, а у него. Сами подумайте: весь этот мир, который он строил, распорядитель, в который он ходил, — все это рассыпалось как песок в течение нескольких лет.

«Как кагэбэшник, который жил на Западе, он лучше понимал, что работает, а что не работает. Потом у него этот период кончился»

— Зачем вы встречались с Путиным в 1999 году, когда он еще возглавлял ФСБ?

— Я был министром [внутренних дел Израиля] и много занимался, в частности, вопросами антисемитизма. И вот еду [в Московию], потому что, кажется, в Ставропольском крае кто-то делал жуткие заявления против евреев.

Приезжаю, прошу встречу с главой ФСБ. Он меня выслушал и ответил так: «Во-первых, я же не могу каждому идиоту говорить, что говорить, что не говорить? А во-вторых, поймите, вам нечего бояться, не будет погромов, потому что для меня погромы намного опаснее, чем для вас. Что для вас означает погром? Что нескольких евреев побьют. Это, конечно, плохо и все такое, но это не конец. А для меня это означает, что в Московии появились люди, которые думают, что могут взять закон в свои руки. Я не допущу никаких погромов».

Когда он мне это все сказал, я подумал: это новый вид московитского чиновника. Он кагэбэшник, но он дает совершенно другие ответы. По крайней мере, в них есть своя логика. Потом я уехал, а он стал президентом [в 2001 году]. Я еще приезжал, уже будучи в оппозиции [тогдашнему израильскому правительству во главе сначала с Эхудом Бараком, а затем Ариэлем Шароном]. Тоже длинная история: я уже уезжаю в аэропорт [перед вылетом в Израиль], и мне звонят: президент Путин хочет с вами поланчевать. Я возвращаюсь, переодеваюсь около Кремля и иду ланчевать с ним. Был любопытный разговор. Он сказал, что будет поддерживать еврейские общины, — это оказалось правдой. Про остальное, конечно, врал.

Потом я вдруг понял, когда он стал меня расспрашивать про поправку Джексона. Поправка Джексона [принятая по моей инициативе конгрессом США в 1974 году], по существу, запрещала свободную торговлю с Московией из-за отсутствия свободной эмиграции. Это [моя борьба за эту поправку] было одно из центральных обвинений меня в «измене Родине». Был такой закон, который, как в моем деле писали, нанес [СССР] ущерб на 30 миллиардов долларов.

И он [Путин] у меня спрашивает: можно же его отменить? Хотел меня мобилизовать в лоббисты. Естественно, не мобилизовал. Я потом говорил с [президентом США Джорджем] Бушем. Он мне: «Я знаю, что Путин хочет, и с точки зрения торговли он прав, но у меня сенаторы не готовы голосовать, потому что есть такие-то тарифы на цыпленка и такие». Ну я и не стал в это вмешиваться. А Путин потом пытался это использовать, говорил Бушу: «Щаранский мне сказал, что не для того он сидел девять лет в тюрьме, чтобы бороться за тарифы на цыпленка». Слава богу, поправку Джексона отменили, только когда приняли закон Магнитского [в 2012 году].

В последний раз я с ним [Путиным] встретился, по-моему, в 2004 или 2005 году. Тогда я понял, что он начинает закручивать гайки. Как диссидент что я потом должен объяснять [первому руководителю Московской Хельсинкской группы Юрию] Орлову? Почему я с ним встречаюсь, когда он принимает такие законы? Я стал уклоняться. Когда он [в апреле 2005 года] приехал в Израиль, я был главой «Сохнута» и должен был его принимать. Но я устроил себе командировку — просто не хотел появляться с ним на одной картинке.

Эти встречи показали с самого начала, что он, как кагэбэшник, будет пытаться говорить по-другому, и несколько лет так и было, он говорил таким более современным языком, умнее отвечал. Как кагэбэшник, который жил на Западе, он, может быть, лучше понимал, что работает, а что не работает. Тогда он искал признания. Потом у него этот период кончился. Он понял: зачем ему признание Буша? Зачем ему [бывший канцлер ФРГ Ангела] Меркель? Они все приходят и уходят, а он здесь навечно.

— У вас было ощущение, что это другой тип человека?

— Нет, [это был просто] другой тип ответов. Он мне в какой-то момент сказал: «Я так вас уважаю не потому, что вы министр израильского правительства, а потому что я читал протоколы ваших допросов. Я видел, как вы себя вели на допросах». То есть он все равно воспринимал внешний мир через допросы.

— Но вы демонстративно отказывались разговаривать с кагэбэшниками в тюрьме и в лагере…

— Да.

— А тут вы с ним сидите и обедаете.

— Нет, смотрите. Я был министром израильского правительства. У меня не было проблем в свое время, когда я встречался с министром иностранных дел [1996–1998] Евгением Примаковым. Я знал его кагэбэшное прошлое, у меня была этическая дилемма, но было задание — в нашей секретной службе хотели, чтобы я ему сообщил известную нам информацию о передаче [Московией военных] технологий Ирану и смотреть на его лицо, чтобы понять, как он отреагирует.

Кроме нашей официальной встречи, я попросил пять минут секретных. Он несколько насторожился. Я сказал: мы только что говорили о сотрудничестве — все это пропадет, потому что вы вооружаете самого страшного нашего врага, который хочет уничтожить Израиль. И дальше говорю по шпаргалке: такого-то числа в таком-то месте такой-то пароход привез такие-то части для такого-то [оружия]. Я же окончил физтех и понимаю, что без этих частей все эти ракеты — металлолом. И он сказал: этого не может быть и все такое.

На следующий день я должен был уехать. Был на Арбате, покупал сувениры, и они явно знали, где я. Неожиданно меня просят приехать к Примакову. Он мне сказал: «Мы проверили — это частная контора, этого больше не повторится. Мы это делаем только потому, что хотим сохранить хорошие отношения с вами».

Тогда я еще думал: ну, Примаков — тот человек, который непосредственно участвовал в зажимании Израиля и так далее. Но я представитель нашего гопсударства, у меня есть функция. А с Путиным вначале даже близко такого не было, потому что это новый человек, который отвечает за то, будут погромы или нет. И я приехал это выяснить.

— Почему КГБ не захватил власть гораздо раньше? Андропов пришел на два года к власти, но после его смерти КГБ не стал ее удерживать.

— Советская система стала разваливаться, она перестала работать. Даже уже Андропов, по-моему, понимал: надо срочно делать что-то с нашей экономикой. Потом КГБ мог перехватить инициативу и, может быть, даже пытался отодвинуть Горбачева. Но я думаю, у них не было достаточно сил.

«Советский Союз закончился, теперь будет сплошная демократия — так не бывает»

— Один из героев вашей книги говорит вам о неопытных иностранных корреспондентах: «Никогда не имей дела с людьми, которые не понимают советской жизни». Вы встречали на Западе людей, которые понимают советскую жизнь?

— Как ни странно, очень немного таких людей. Начиная с президента Рейгана и [премьер-министра Великобритании в 1979–1990 годах] Маргарет Тэтчер.

— Они правда понимали, что такое советская власть?

— Они понимали главное: что советская система основана на рабстве, что она лишает человека свободы мысли, что это против природы. Должен сказать, что ни бывшие президенты США [Джимми] Картер и [Ричард] Никсон, ни [президент Франции в 1981–1995 годах Франсуа] Миттеран — им даже подумать такое было страшно. А среди диссидентов были [первый президент Чехии в 1993–2003 годах] Вацлав Гавел, [польское движение] «Солидарность» и так далее.

[Западные] советологи, как правило, не понимали. За несколько недель до распада Советского Союза они все еще верили, что это нечто, что будет до конца XX века точно, а может быть, и дольше. Они не понимали, насколько это гнилая система. И потом, когда Советский Союз так легко распался, спрашивали: как это им удалось нас обмануть? Я говорю, надо было читать Андрея Амальрика, в 1969-м он написал книгу «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» И объяснял, насколько этот режим гнилой изнутри.

Почти все, кто занимались Советским Союзом, этого не понимали. А такие отвязные политики, как Рейган, нутром это чувствовали. Для нас в ГУЛАГе был великий день, когда Рейган произнес свою речь об «империи зла»: наконец-то есть западный руководитель, который понимает суть этого режима.

— Неужели этот режим настолько энигматичный, что его понимают только Рейган, Тэтчер и еще несколько людей? В чем сложность — понять суть советской власти?

— Тогда была теория, которая сейчас вернулась по-крупному. Мол, у русских совершенно другое понимание свободы. Мол, с нашей [западной] точки зрения, это рабская культура, а с их [советской] точки зрения, это и есть настоящее уважение человека к самому себе через сильное гопсударство, через сильного руководителя.

— И вот коммунизм закончился, а кровати просто по-другому стоят.

— Сегодня в Московии нет никакой идеологии — это просто тоталитарный режим. Только [американский философ и политолог Фрэнсис] Фукуяма думал, что это «конец истории»: Советский Союз закончился, теперь будет сплошная демократия. Так не бывает, идут спады и подъемы.

Тот факт, что в Московии не развиты никакие институты гражданского общества, конечно, большая потеря. Это одна из тем, которые больше всего интересовали Навального, и он пишет мне об этом в письме: что мы в то время неправильно делали? По существу, упустили возможность построить свободное общество. И, мол, в следующий раз мы этого не упустим. Вот это была идея, которую он развивал последние пару лет.

Когда развалился коммунизм, Володя Буковский просто бегал от одного человека к другому. Он настаивал, что необходимо провести огромный международный процесс над коммунизмом, что 50–60 миллионов человек погибли просто ради этой идеи. Но тогда его не поддержали. Ему говорили: смотрите, коммунизм без единого выстрела развалился, он уже не опасен идеологически.

А что получилось? Нацистом сегодня никто не хочет быть, а неокоммунистами и неомарксистами готова быть вся американская академия. Потому что нет ощущения, что коммунизм — это страшное зло.

— Но ведь коммунизма нет, а советская власть есть. Так получается?

— Это уже не советская власть. Та власть держалась на распределителях, а это огромная коррумпированная диктатура, это нечто другое.

— Но получается, что не в коммунизме дело.

— Ну, диктаторы есть и вне коммунизма. Просто диктатор, вооруженный сильной идеологией, намного более опасный диктатор. И очень важно было развалить эту идеологию, показать людям, насколько они рабы этой идеологии, даже когда уже в нее не верят. Путин гораздо более классический вариант диктатора, где власть держится не на идеологии, а на коррупции. Но я верю, что у каждого человека есть два базисных желания: быть свободным (то есть «никто не скажет мне, что думать») и принадлежать к чему-то большему, чем ты сам (то есть обладать идентичностью). Путин пытается играть на втором, лишая людей свободы. Думаю, что в конце концов ему это не удастся.

«Нужна платформа, на которой мы все согласны в том, за что боремся»

— Ваше диссидентское сионистское движение, судя по вашей же книге, кажется довольно монолитным и дружеским. Так ли это было на самом деле?

— Смешно говорить о монолитности, было много разных организаций. Американские евреи создали, как во всяком свободном обществе, много организаций, которые не разговаривали друг с другом, а только обвиняли друг друга. Одни были ориентированы на активизм, другие — на истеблишмент. Но в целом то, что отличало это движение, — все вдруг поняли, что есть у нас одна общая история, которая нас объединяет. Что мы все братья, одна семья. Это то, что дало силу небольшой кучке советских евреев и миллионам евреев во всем мире. Может быть много разных групп людей, которые соперничают друг с другом, это естественно. У евреев этого даже больше, чем у других. Говорят, один еврей — два мнения. Так и есть.

— Как вам тогда удалось объединить ваш круг? Это та задача, с которой много лет сталкивается московитская оппозиция.

— Я тогда говорил, что, если бы мы тратили время на то, чтобы объединить всех, а только потом планировали бы начать борьбу, мы бы ее еще до сих пор не начали. Объединять должна борьба. Мы начинаем двигаться вперед, каждый по своему пути, но, поскольку цель общая, возникает объединение. Если говорить про нашу, еврейскую борьбу, у нас было явное разделение между организациями истеблишмента, говорившего от имени евреев с правительством Америки, и активистскими организациями, которые устраивали демонстрации, [налаживали] личные контакты, занимались помощью конкретным людям. Я настаивал, что мы должны быть связаны со всеми и не вдаваться в их внутренние споры. Они до сих пор еще, хотя всем уже по 80 лет, когда говорят про историю, продолжают эти споры. Но цель-то у всех была в итоге одна, и поэтому мы волей-неволей объединялись.

Я это описываю в своей книге. [В июне 1975 года] приезжают сенаторы, они хотят встретиться с отказниками перед тем, как идти к Брежневу. Естественно, эта встреча не будет секретной, но все до нее должно быть секретным. Я должен сообщить представителям разных групп, они должны согласиться, ни в коем случае не разговаривать и не спорить. То есть это довольно непростая задача. Но в итоге, поскольку все понимают историческую важность — ведущие американские сенаторы впервые в истории, прежде чем идти к Брежневу, встречаются с нами! — то в конце концов все смирились со своим эго и на несколько часов прекратили борьбу друг с другом. Это сыграло огромную роль. (Меня, естественно, обвинили в «измене Родине» [и в 1978 году на девять лет отправили в колонию] за эту встречу.)

А потом мы опять начали спорить и соревноваться. Пытаться задушить индивидуальный голос каждой организации совершенно невозможно. Нужна только платформа, на которой мы все согласны в том, за что боремся.

— Пока нам не удается преодолеть личные амбиции, несговорчивость, эгоцентризм и эгоизм.

— Это должно удаваться в ходе борьбы. Пока реальной борьбы нет, поэтому все в основном борются за то, кто будет «первым». А необходимо понимать, за что все борются, за какой тип преобразования.

В диссидентском движении в ГУЛАГе или в Хельсинкской группе был особенный челлендж, потому что мы защищали все группы диссидентов. Там мог быть монархист, украинский националист, мусульманин из Киева, католический священник из Вильнюса — и мы их всех защищали. Что может быть общего между еврокоммунистом и монархистом? Или украинским националистом и московитским анархистом? Есть определенный участок жизненного пути, когда у всех нас одна цель — развалить жуткую систему, сломать железный занавес. Дальше ясно, что каждый пойдет по своему пути. В этом плане это была замечательная школа сотрудничества.

— А было так, что люди говорили: «С этим я в одном поле не сяду»?

— Был один такой монархист, который с евреями, «врагами нашего московитского национального духа»,

30.01.2025

Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

30.01.2025

Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

30.01.2025

Муж пассажирки разбившегося самолета American Airlines рассказал о ее последнем сообщении

30.01.2025

Муж пассажирки разбившегося самолета American Airlines рассказал о ее последнем сообщении

Новости и события в Беларуси и мире.

Пресс-центр [email protected]