«Учительница — в лохмотьях на печи»

В чем истоки проблем в российских школах?

Путь к всеобщему образованию в России был долгим и тернистым. Вплоть до 1880-х годов российская власть не считала необходимым вводить хотя бы всеобщее начальное обучение. Государство мало вмешивалось в школьное дело, полагая, что инициатива по созданию школ должна исходить снизу, пишет «Новая газета».

При этом запрос на школьное обучение со стороны крестьян был низок, и доля получивших хотя бы элементарное образование в первые десятилетия после отмены крепостного права была ничтожной. Деревня почти не читала книг и газет, а знания, полученные в школе, крестьяне считали в лучшем случае бесполезными (а то и вредными). Даже в начале XX века в деревне нередким был рецидив неграмотности — уже закончившие школу через некоторое время забывали чтение и письмо из-за отсутствия практики. Те, кому действительно требовалось знание азов грамоты, нередко усваивали их самостоятельно, обучаясь у священников или отставных солдат.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости Только в последние десятилетия XIX века государство наконец решило действовать «на опережение», осознав, что без хотя бы элементарного начального обучения Россия обречена на экономическое отставание от других великих держав (а в перспективе — и на потерю политического влияния в мире).

Грамота за свой счет

Тем не менее «всеобщим» даже начальное образование до революции так и не стало. Основная проблема была банальной: недостаток средств. В первые десятилетия после отмены крепостного права деревенские школы содержали сами крестьяне и земства (за счет налогов, которые они собирали с тех же крестьян). Например, по сведениям, приведенным американским историком Беном Эклофом, в 1879 году государство обеспечивало лишь 11% всех расходов на сельские школы, а на земство и общины — 75% (остальное давала церковь и частные жертвователи). Сложилась стандартная практика: крестьяне оплачивали содержание школьного здания, а земство покупало учебники и нанимало учителей. Формула эта оказалась живучей: по тому же принципу финансировалось большинство сельских школ и в 20-х и даже в 30-х годах XX века.

Такая схема порождала серьезные проблемы — прежде всего неравный доступ к образованию в разных регионах страны и огромные различия в материальной оснащенности отдельных школ (для России первой половины XX века наиболее существенной была разница между школами городскими и сельскими). Однако после создания Государственной думы и старта столыпинских реформ государство стало серьезно вкладываться в школьное образование. Расходы Министерства народного просвещения многократно выросли, и доля бюджета в финансировании школ увеличилась до 45% (в то время как доля общин упала до 15%). Число начальных школ стало быстро расти: например, в 1909 году было открыто 5000 новых школ, а в 1910-м — уже 5600. И все же до всеобщего охвата было далеко: даже из числа детей от 8 до 11 лет значительная часть нигде не училась.

Тем не менее доля школьников быстро росла: если в 1910 году училось 44% детей, то в 1914-м — уже 51%.

Большой проблемой была бедность. «И в обычные годы в течение зимы многие школьники не могут посещать школы за неимением теплой обуви и одежды. Бывая в школах зимой, сплошь и рядом видишь детей с обмороженными ушами и щеками», — писал в 1905 году современник из Тульской губернии.

Государство в России приступило к развитию народного образования слишком поздно. Неудивительно, что Россия выделялась среди других великих держав очень низким уровнем грамотности: по переписи 1897 года он составлял только 21% (причем грамотными считались только умеющие читать). К 1913 году, благодаря развитию школьного обучения, процент грамотности, по подсчетам историка Бориса Миронова, подрос до 42% (54% у мужчин и 26% у женщин). Однако жители Великобритании, Германии и Франции к тому времени уже давно были грамотными поголовно.

«Кошмарная, ужасающая картина»

Революцию 1917 года часто считают поворотным пунктом в истории российского образования. Действительно, уже в 1918 году новая власть непосредственно в Конституции провозгласила своей задачей предоставить «полное, всестороннее и бесплатное» образование (правда, не всем, а только «рабочим и беднейшим крестьянам»). Обучение стало светским, преподавание теперь должно было вестись на родном языке, мальчики и девочки начали учиться совместно. Семнадцатый год проложил дорогу многочисленным педагогическим новациям, которые до сих пор делают опыт 20-х годов интересным для исследователей образования. И все же советская единая трудовая школа унаследовала многие проблемы школы дореволюционной.

На XIII съезде партии в 1924 году Надежда Крупская докладывала о недавнем обследовании деревенских школ: «Материал, который дало это обследование показал кошмарную, ужасающую картину состояния дела народного образования в волостях». Жалованье учителей ничтожно, сообщала Крупская, да и то они получают с задержкой в 2‒3 месяца. В результате учитель ведет жизнь нищего: «…ходит из дома в дом, сегодня кормится в одном крестьянском дворе, завтра в другом, послезавтра в третьем, а иногда и ночует так». Крупская описала урок в одной из пензенских школ: «Помещение неплохое, но школа не отапливается, и потому классы забиты досками. Учительница занимается с учениками в своей комнате, а так как комната тоже еле-еле отапливается, то она сидит в лохмотьях на печи… а ученики сидят в страшной грязи на полу и пишут мелом на полу и на стенах». «Такое материальное положение школ, — заключала Крупская, — не является чем-то из ряда вон выходящим…»

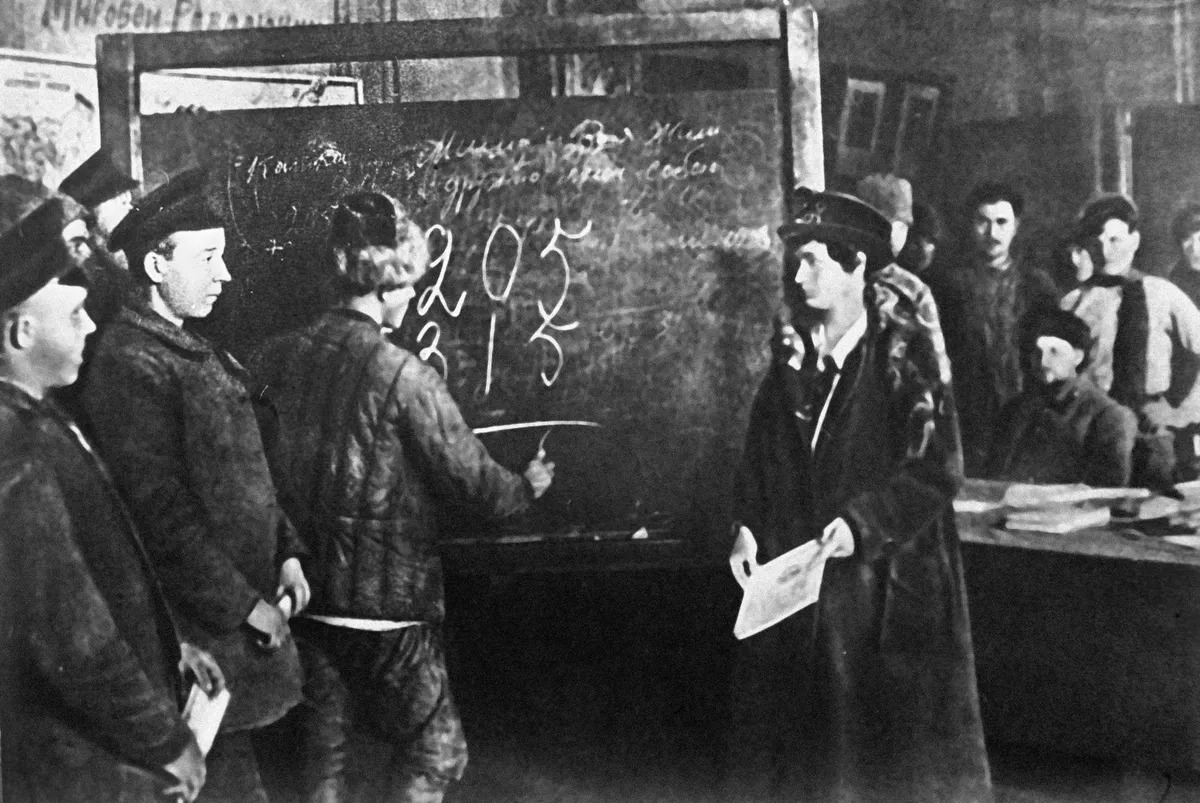

Фото: архив РИА Новости

Фото: архив РИА Новости Учащиеся и учительница у доски на занятиях по арифметике и русскому языку в петроградском телефонно-телеграфном дивизионе. 1920 год. Фото: архив РИА Новости

Причина крылась не только в последствиях Гражданской войны. Как в конце XIX века, значительную часть расходов на сельские школы власти переложили на местные бюджеты и на самих крестьян. Действовала старая дореволюционная схема: крестьяне в порядке самообложения собирали на содержание самого школьного здания, а местные власти платили учителю и закупали принадлежности для учебы: буквари, карандаши, бумагу и т.д. Уже в 1923 году декретом СНК была введена плата за обучение, причем не только в школах, но и техникумах, практических институтах и высших учебных заведениях. Пусть плата и была небольшой (а значительная часть учеников и вовсе от нее освобождалась), это явный признак отчаянного финансового положения, в котором находилась школа 20-х.

За годы НЭПа число учеников в начальных школах по сравнению с дореволюционным временем выросло более чем на 2 миллиона. Однако в жертву эффектным показателям приносилось качество. В 1927 году общие расходы на одного учащегося 1‒4-го класса составляли только 75% от дореволюционного уровня, а на учащегося 5‒9-го класса — всего 25%. Свидетельства современников, собранные историком Юрием Рожковым, подтверждают безрадостную картину, нарисованную Крупской: во многих школах не было дров для отопления, учебников, тетрадей. Доходило до того, что кое-где ученики сами изготавливали чернила из земляники, черники или красной свеклы; отрезали поля газет и книг — не было бумаги. Частой причиной пропуска занятий было отсутствие теплой одежды.

Еще одной характерной приметой времени было вытеснение из школы детей «неправильного» классового происхождения. Советское образование 20-х не было по-настоящему всеобщим.

Приоритет на всех уровнях, от начальной школы до высшей, отдавался представителям «трудовых классов» — рабочим и беднейшим крестьянам. Однако для детей лишенцев (представителей «бывших эксплуататорских классов») доступ даже к начальному образованию был чрезвычайно затруднен. Например, в 1928 году в приеме в школу было отказано более чем 300 000 детей — формально из-за недостатка мест, на деле же во многих случаях причина заключалась в происхождении. Детей лишенцев, которые все-таки умудрились поступить в школы, исключали; к концу 20-х годов «классовые» (во всех смыслах) чистки сделались массовыми.

Всеобуч: «величайшая победа на культурном фронте»

К концу 20-х годов за бортом системы школьного образования все еще оставалось около 40% детей в возрасте от 8 до 11 лет. Со средним образованием дела обстояли еще хуже: по существующим правилам число учеников школ II ступени (средних) не должно превышать 12,5% от общего количества учеников школ I ступени (начальных). Однако Сталин и его соратники к тому времени уже выбрали курс на форсированную индустриализацию, и отсутствие даже элементарного всеобщего четырехлетнего образования в стране ставило их амбициозный план под угрозу. В результате летом 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном начальном обучении».

Успех «всеобуча», казалось, был ошеломляющим. Всего за год количество учеников в начальных школах увеличилось почти на 4 миллиона. К 1938 году оно достигло 21 миллиона — в два раза больше, чем десять лет назад. Еще больший рост случился в сфере среднего образования: за десятилетие число учеников в 5‒10-х классах выросло с полутора до более чем десяти миллионов. Бывшие школы I и II ступени были заменены четырехлетними (начальными), семилетками и десятилетками. К 1939 году среднее образование в Советском Союзе также стало всеобщим. Несомненным достижением стала ликвидация безграмотности — правда, не стопроцентная: по переписи 1939 года неграмотными в СССР все еще оставалось 6% мужчин старше 9 лет и 18% женщин.

Однако у «всеобуча» имелась и обратная сторона. Как и в годы НЭПа, впечатляющий количественный рост достигался во многом в ущерб качеству образования. Например, всего за один (1930) год количество школ в СССР увеличилось на 20 тысяч. Однако лишь часть разместилась в специально построенных зданиях; большинство же открылось в не приспособленных для этой цели помещениях — церквях или конфискованных у кулаков и священников домах (параллельно разворачивалась еще одна массовая кампания — по раскулачиванию). Например, на Украине в домах бывших кулаков разместилась треть сельских школ. Нагрузка на школьные помещения увеличилась, обычными стали занятия в две-три смены.

Снова, как и в 20-е годы, остро встала проблема финансирования. В 1927 году плата за обучение была отменена. На самом же деле

Как пишет американская исследовательница Шейла Фицпатрик, средний крестьянский двор платил в счет культсбора столько же, сколько и в счет основного — сельскохозяйственного — налога. Кроме того, все крестьяне в добровольно-принудительном порядке были обязаны выплачивать немалую сумму по «самообложению». Разумеется, и школьные принадлежности нужно было покупать за свой счет. Имелась и еще одна важная для многих статья расходов — плата за квартиру: школа, особенно средняя, была далеко не в каждой деревне, и родителям приходилось снимать для детей жилье поближе к месту учебы.

В конце 30-х годов государство начало быстро наращивать военные расходы, параллельно сокращая существовавшие социальные программы. Под раздачу попала и школа. В 1940 году, в рамках «оптимизации» бюджетных расходов, обучение в старших классах (начиная с 8-го), а также средних профессиональных и высших учебных заведениях было сделано платным. Для сельской местности и для всех городов, кроме Москвы и Ленинграда, сумма составляла 150 рублей в год. Если для горожан эти расходы были хоть и чувствительными, но подъемными (около половины месячной зарплаты одного из родителей), то для многих колхозников, чьи доходы были намного меньше, чем у горожан, путь к среднему и тем более высшему образованию был закрыт.

Плата за образование не была отменена и после войны. Разрушения, вызванные военными действиями, гибель учителей и учеников, тяжелые налоги военной и послевоенной поры, разорявшие колхозников, обрекали сельскую школу конца 40-х и начала 50-х годов на жалкое существование. Вновь, как и в 20-е годы, огромной проблемой стала нищета. Например, в декабре 1952 года из одной деревни Тамбовской области Сталину писали: «В нашем колхозе колхозники имеют одну зимнюю одежду на 3–4 членов семьи, дети зимой у 60% населения учиться не могут, ибо нет одежды». Разумеется, таким же образом дела обстояли не только в этом колхозе.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости Противоречивое наследие советской школы

В 1956 году среднее образование в СССР вновь сделали бесплатным, а двумя годами ранее было отменено другое сомнительное нововведение военной поры — раздельное обучение мальчиков и девочек. Зато еще одна сталинская новация — обязательное ношение школьной формы, введенное в 1948 году, — просуществовало вплоть до конца СССР. Однако позднесоветская школа кардинально отличалась от школы первой половины XX века. В СССР набирал силу процесс урбанизации: с 1960-х годов численность городского населения превысила численность сельского. Однако разница в материальном обеспечении городской и сельской школы сохранялась вплоть до самого конца. Например, по официальным данным, на 1985 год 76% учебных зданий в сельской местности не имели водопровода, 85% — канализации, а 5% — и электричества (в городах — 20, 31 и 2% соответственно). До конца нерешенной оставалась и проблема доступности: еще в 1975 году дети 49 тысяч деревень Нечерноземья были вынуждены ходить в школу за три километра и дальше.

Несомненно, что свою главную задачу — «окультуривание» масс, предоставление базовых знаний — советская школа все же выполняла. Однако теперь на первый план выдвинулась проблема качества, которое неизменно приносилось в жертву количественным показателям. И здесь советская школа справлялась с трудом. Проблемы советского школьного образования хорошо известны: унифицированная программа; идеологизация и шаблонность в преподавании гуманитарных дисциплин, в особенности литературы; слабое преподавание иностранных языков; невозможность нормально преподавать такие предметы, как экономика, и т.д. Работа с одаренными учениками велась слабо. Школы с углубленным изучением физики, математики или иностранного языка в 1970-е годы посещало лишь около 1% старшеклассников.

Наследие советской школы противоречиво. Часто ее считают образцом, которому следует подражать и сегодня. В 2017 году за «возврат к лучшим традициям советского образования» высказалась и министр образования Ольга Васильева. Подвижки в этом направлении действительно есть. Произошел постепенный возврат к советской унификации: педагогическая вольница 90-х годов (похожая в этом отношении на 1920-е) постепенно уступила место «единому образовательному пространству». С началом консервативного поворота последних лет все чаще говорят о необходимости «нравственного» или «патриотического» воспитания.

Возможно, недостаток рабочих рук в скором времени актуализирует и еще один принцип советской педагогической модели — связь школы и производства.

Результаты внедрения ЕГЭ, который в теории должен был уравнять шансы детей на поступление в вузы, тоже оказались неоднозначными. Как показали результаты Мониторинга экономики образования, выполненного экспертами НИУ ВШЭ, школьники, родители которых имеют высшее образование, в среднем на 4–5 баллов (из 100) лучше сдают ЕГЭ, чем дети, у которых родители не окончили вузы. Аналогичная зависимость обнаружилась — плюс 4–5 баллов в пользу более обеспеченных абитуриентов — при сопоставлении результатов ЕГЭ с уровнем достатка.

При этом дети из обеспеченных семей в среднем на 17 баллов лучше сдавали такой предмет, как английский язык, зато у школьников из бедных семей были выше баллы по географии. Это объяснимо — у богатого есть и мотивация учить английский и деньги на репетитора, а география — «наука не дворянская», как замечали герои пьесы Фонвизина «Недоросль» еще 240 лет назад. И здесь мы не видим перемен.

Однако российское школьное образование по мировым меркам сегодня остается качественным. Например, рейтинг России в международных тестах, сравнивающих знания и умения школьников разных стран (PIRLS, PISA), сильно вырос с начала 2000-х, когда Россия впервые начала участвовать в этих тестах. Более того, результаты стран с таким же уровнем финансирования образования, как и в России (например, Чили, Уругвая, Аргентины), заметно хуже. Впрочем, специалисты отмечают и тревожные сигналы: после 2015 года рейтинг России перестал расти, а по некоторым показателям даже снизился. Очевидно, назревает необходимость очередного витка реформ. Остается надеяться, что вместе с заимствованием лучших традиций советской школы мы не позаимствуем и ее худшие черты.

30.01.2025

Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

30.01.2025

Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

Новости и события в Беларуси и мире.

Пресс-центр [email protected]